Foto © IParl

Kenia 60 Jahre nach der Unabhängigkeit: Zwischen Tradition und Green Technology

Auch wenn Kenias Politik durch ein präsidentielles System strukturiert ist, hat das hier abgebildete Parlament im Vergleich zu anderen Ländern der Region einen besonders hohen Grad an Autonomie und Einfluss. Bild: Jorge Láscar, Wikimedia Commons

Oliver Kannenberg hat in der zwanzigsten Folge des "Zwischenrufs" Dr. Annette Schwandtner, Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kenia und den Direktor des Instituts für Parlamentarismusforschung (IParl) Dr. Danny Schindler eingeladen. In ihrem Gespräch geht es neben den aktuellen Entwicklungen im Land um einige Besonderheiten des politischen Systems Kenias - eines Staates, der zu den wenigen Demokratien in der Region zählt.

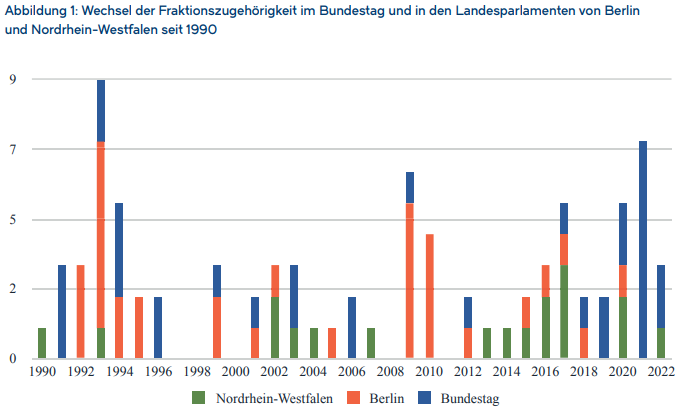

Fraktionswechsel – ein unterschätztes Phänomen?

Die Debatte über eine potentielle Abspaltung des sogenannten Wagenknecht-Lagers innerhalb der Linkspartei wird seit mehreren Monaten mit harten Bandagen geführt und erreichte unlängst ihren vorläufigen Höhepunkt mit der Forderung des Parteivorstandes, Sahra Wagenknecht solle ihr Bundestagsmandat zurückgeben. Seit längerem steht mehr oder minder offen der geplante Bruch eines Teils der Linken-Abgeordneten mit ihrer Fraktion im Raum, dem die Partei nun zuvorkommen möchte. Dass Abgeordnete inmitten einer Wahlperiode ihre Fraktion verlassen, ist nach wie vor eher eine Seltenheit in Deutschland, eine parlamentarische Abspaltung umso mehr. Dennoch zeigt ein neuer IParl-Datensatz über die Wechsel der Fraktionszugehörigkeit auf Bundes- und Landesebene, dass in beinahe jeder Wahlperiode der vergangenen drei Jahrzehnte einer oder mehrere Abgeordnete (un-)freiwillig ihre Fraktion verlassen haben.

"Alle lieben den Verrat, aber keiner den Verräter": Ist die geheime Wahl von Ministerpräsidenten noch zeitgemäß?

Ministerpräsident*innen werden hierzulande in geheimer Wahl bestimmt. Wie zuletzt die causa Wegner zeigte, kann eine solche Vertrauenswahl zur Zitterpartie werden. Bild: DEZALB, Pixabay.

In dieser "Außerordentlichen Sitzung" steht explizit der Wahlmodus im Fokus, wonach Abstimmungen über Regierungschef*innen in Deutschland grundsätzlich in geheimer Wahl vonstattengehen. Wie kam diese Verfahrensregelung zustande, was waren Sinn und Zweck? Im Nachgang der causae Simonis, Wegner, oder Ypsilanti diskutieren Oliver Kannenberg vom Institut für Parlamentarismusforschung (IParl) und Professor Dr. Frank Decker von der Universität Bonn darüber, ob und inwieweit all dies weiterhin zielführend sein kann.

Norbert Mappes-Niediek: Krieg in Europa. Der Zerfall Jugoslawiens und der überforderte Kontinent

Die Folgen der jugoslawischen Nachfolgekriege wirken bis heute auf die internationale Ordnung ein. Vor allem aber prägten sie Gesellschaft, Kultur und Politik auf dem Balkan, so unser Rezensent Oliver Kannenberg. Neben den Rollen Deutschlands und der USA beschreibt Norbert Mappes-Niediek auch andere internationale Akteure und Organisationen im Kontext dieses Krieges und seiner Ereignisse. Dem erfahrenen Korrespondenten sei damit ein Buch gelungen, das kenntnisreich und in einer für Leser*innen zugänglichen Weise die komplexe Thematik präsentiert.

Jung, engagiert, politisch: Generationswechsel im Bundestag?!

Welche Herausforderungen erwarten junge Politiker*innen, wenn ihnen der Einzug in den Bundestag gelingt? Und was möchten sie in der Politik erreichen? Foto: WFlore, Pixabay.

Noch nie saßen so viele junge Abgeordnete im Bundestag wie in der aktuellen Wahlperiode. Welche Herausforderungen erwarten junge Abgeordnete, wenn sie zum ersten Mal in den Bundestag einziehen? Und was möchten sie bewirken? Darüber spricht Oliver Kannenberg in der neuen Folge des Zwischenruf-Podcasts des Instituts für Parlamentarismusforschung. Seine Gäste sind die jüngste Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion, Catarina dos Santos, und die Journalistin Livia Gerster, die auf Basis zahlreicher Gespräche mit neuen Abgeordneten das Buch „Die Neuen. Eine Generation will an die Macht“ verfasst hat.

Natascha Strobl: Radikalisierter Konservatismus. Eine Analyse

Die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl diagnostiziere in ihrem Buch „Radikalisierter Konservatismus. Eine Analyse“ die Übernahme neurechter Inhalte im Gewand traditionell-konservativer Parteien, konstatiert Rezensent Oliver Kannenberg. Unter dem Begriff des radikalisierten Konservatismus verstehe sie die „Transformation bestehender konservativer Großparteien“. Dabei konzentriere sie ihre Darstellung auf die USA unter Donald Trump sowie auf Österreich unter Sebastian Kurz. Strobl biete eine ausführliche Analyse der Regierungsführung und Rhetorik von Sebastian Kurz und zeige, dass die Grenze zwischen konservativen Politiker*innen und der Neuen Rechten in Österreich fließend sei.

Fraktionsgeschäftsordnungen. Ein unbestelltes Feld der Politikwissenschaft

Danny Schindler und Oliver Kannenberg, beide sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung (IPARL), widmen sich den Geschäftsordnungen von Parlamentsfraktionen. Da diese „Fraktionsverfassungen“ aus politikwissenschaftlicher Perspektive bisher wenig beleuchtet wurden, nimmt sich das IPARL dieser Forschungslücke in dem Projekt „Standing Orders of Parties in Parliament (SOPiP)” an. Aufgezeigt werden die Entwicklung und Bedeutung der Fraktionsstatuten in Deutschland, in anderen Ländern sowie unterschiedlichen Systemen. Zudem stellen die Autoren erste Befunde vor.

Martina Bauer: Rechtspopulistische Parteien: Wettbewerbsvorteil durch mediale Kompatibilität? Eine Fallanalyse am Beispiel der Alternative für Deutschland

Im Nachgang der Bundestagswahl 2017 waren die Anschuldigungen gegenüber den Medienvertretern groß. Das gute Wahlergebnis der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD) wurde von Seiten einiger Politiker nicht zuletzt mit der vermeintlich hohen medialen Beachtung für Personen und Themen der Rechtspopulisten begründet. Ähnlich hat es Martina Bauer beobachtet, die sich diese Debatte im Herbst des Jahres 2017 zum Anlass genommen hat, in ihrer Masterarbeit eine fallbezogene Untersuchung des Zusammenspiels von „medialer Logik“ und „populistischer Logik“ vorzunehmen.

Wolfgang Schroeder / Bernhard Weßels (Hrsg.): Smarte Spalter. Die AfD zwischen Bewegung und Parlament

Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Die Alternative für Deutschland (AfD) ist aktuell ein beliebtes Untersuchungsthema der deutschen Politikwissenschaft. Dass trotz mannigfaltiger Veröffentlichungen nach wie vor sehr empfehlenswerte Schriften über die Partei erscheinen und – auch für jene, die sich bereits intensiver mit der Partei befasst haben – neue Erkenntnisse bieten können, zeigt der Sammelband von Wolfgang Schroeder und Bernhard Weßels. Darin schreiben 14 Autoren in zehn thematischen Kapiteln zu Wählerschaft, Kandidaten, Programmatik und parlamentarischer Arbeit der AfD.

Florian Meinel: Vertrauensfrage. Zur Krise des heutigen Parlamentarismus

Vor nunmehr 70 Jahren wurde das Grundgesetz vom Parlamentarischen Rat verabschiedet. Nach neun Verhandlungsmonaten in Bonn stimmten vier Jahre nach Kriegsende die Abgeordneten mit 52 zu 14 Stimmen für die neue Verfassung der Bundesrepublik. Viel Lob wurde dem Grundgesetz seitdem zuteil. Nicht selten werden einzelne Aspekte oder gar die gesamte Verfassung als „Erfolgsgeschichte“ tituliert. Florian Meinel, Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Universität Würzburg, erhebt dagegen Einspruch.

Guillermo Cordero / Xavier Coller (Hrsg.): Democratizing Candidate Selection. New Methods, Old Receipts?

Zu den Folgen der europäischen Währungs- und Staatsschuldenkrise zählt, dass sich neue Parteien gebildet haben. In diesem Band wird gefragt, ob deren Abgrenzung zu den etablierten Parteien sich auch in den Verfahren spiegelt, mit denen sie ihre Parlamentskandidaten auswählen – womit die innerparteiliche Demokratie in den Fokus rückt. Es zeigt sich, dass etwa Podemos, MoVimento 5 Stelle oder NEOS zumeist auf im Prinzip erprobte Verfahren zurückgreifen, bei denen die Parteiführungen Einfluss ausüben. In weiteren Beiträgen werden die veränderten Rahmenbedingungen für die Aufstellung von Kandidaten diskutiert.

Grit Straßenberger / Felix Wassermann (Hrsg.): Staatserzählungen. Die Deutschen und ihre politische Ordnung

Das Gerede vom Staatsversagen scheint Konjunktur zu haben, diese allzu oft unreflektiert benutzte Begrifflichkeit reiht sich in den Berichten über aktuelle Ereignisse immer wieder in eine Vielzahl an negativ geprägten Beurteilungen der aktuellen Verfassung der Staatlichkeit ein. Von der nationalen über die internationale Sphäre wird dem Staat dabei vielerorts die Handlungskompetenz im komplexen 21. Jahrhundert abgeschrieben. Grit Straßenberger und Felix Wassermann treten mit diesem Sammelband diesem „Gerede“ entgegen und stellen verschiedene Neuerzählungen deutscher Staatlichkeit vor.

Thomas Biebricher: Geistig-moralische Wende. Die Erschöpfung des deutschen Konservatismus

In Bilanzierungen der Politik von Angela Merkel findet sich oftmals die Diagnose einer Sozialdemokratisierung der CDU. Diese Interpretation nimmt Thomas Biebricher zum Anlass, sich grundlegender mit dem deutschen Konservatismus der vergangenen Jahrzehnte auseinanderzusetzen, den er mittels einer Verzahnung von politischen Debatten und christdemokratischer Realpolitik nachzeichnet. Dem politisch organisierten Konservatismus seien, so der Autor, eher die eigenen Inhalte kontinuierlich abhandengekommen, als dass dahinter eine gezielte, machterhaltende Strategie gesteckt hätte.