Die Vereinten Nationen und der Konflikt im Jemen: die Notwendigkeit einer fein abgestimmten Diplomatie

Wie die meisten scheinbar unlösbaren Konflikte der Welt landete auch der Bürgerkrieg im Jemen im VN-Sicherheitsrat, dem Konfliktbeilegungs-Forum letzter Instanz der internationalen Gemeinschaft, dem nur ein beschränktes Instrumentarium zur Verfügung steht. Die Vereinten Nationen haben auf den Jemen-Konflikt in der gleichen Weise reagiert, wie sie auf die meisten unübersichtlichen Kriege reagieren: mit einem Sondergesandten und mit Sanktionen. Das ist die Zuckerbrot-und-Peitsche-Strategie zur Konfliktbeilegung, schreibt Gregory D. Johnsen und erklärt, warum dieses Vorgehen wirkungslos bleibt.

G20 in Hamburg. Über die Entwicklung, Formen und Inhalte von Gipfeldiplomatie

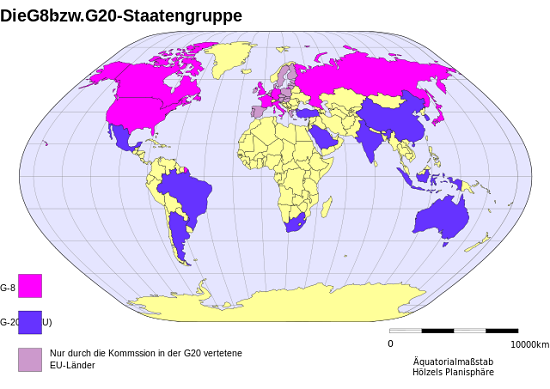

Am 1. Dezember 2016 hat die Bundesrepublik für ein Jahr die deutsche G20-Präsidentschaft übernommen. Der Höhepunkt ist das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Hamburg, es bildet auch den Anlass für diesen Themenschwerpunkt. In mehreren Beiträgen wird die Arbeit sowohl der Staaten als auch der Zivilgesellschaft dargestellt. Beobachter sehen in dem informellen Format Vorteile, es ermögliche das kollektive Management internationaler Herausforderungen.

Die G20 als Knotenpunkt globaler Politiknetzwerke? Divergierende Einschätzungen zur Rolle der Gipfeldiplomatie in der Krise

Jonathan Luckhurst und Roman Goldbach untersuchen die infolge der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise ausgelösten Veränderungsprozesse im Hinblick auf die Regulierung der globalen Finanzmärkte. Zwar gehen sie vergleichbaren Fragestellungen nach, doch in der Gegenüberstellung beider Bände zeigen sich die jeweiligen Chancen und Grenzen, die schon mit der konkreten Ausformulierung des Forschungsinteresses verbunden sind. Um eines bereits vorwegzunehmen: Die differenzierte Ausarbeitung ineinandergreifender Problemlagen und Einflussmechanismen, in die Goldbach seine Analyse einordnet, deckt schonungslos die Beschränkungen einer übersimplifizierten Forschungsfrage auf, wie sie Luckhurst in seinem Buch verfolgt.

Jonathan Luckhurst und Roman Goldbach untersuchen die infolge der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise ausgelösten Veränderungsprozesse im Hinblick auf die Regulierung der globalen Finanzmärkte. Zwar gehen sie vergleichbaren Fragestellungen nach, doch in der Gegenüberstellung beider Bände zeigen sich die jeweiligen Chancen und Grenzen, die schon mit der konkreten Ausformulierung des Forschungsinteresses verbunden sind. Um eines bereits vorwegzunehmen: Die differenzierte Ausarbeitung ineinandergreifender Problemlagen und Einflussmechanismen, in die Goldbach seine Analyse einordnet, deckt schonungslos die Beschränkungen einer übersimplifizierten Forschungsfrage auf, wie sie Luckhurst in seinem Buch verfolgt.

Gipfeldiplomatie im Spiegel der Literatur. Ausgewählte Kurzrezensionen

Als ein Kind der Krise bezeichnet Enrico Böhm die G7-Gipfel und erzählt die Geschichte der ersten sieben Treffen zwischen 1975 und 1981. Eine Chronik der historischen Entwicklung von der G7 über die G8 zur G20 bietet Marek Rewizorski. Letztere sei mittlerweile eine „zentrale Leitstelle globaler wirtschaftlicher Kooperation“ und habe sich zum „wichtigsten Zentrum“ von global governance entwickelt. In weiteren Rezensionen geht es um Widerstand und Repression im Zuge der Gipfel sowie um die wichtige Frage nach der Legitimität informaler internationaler Zusammenschlüsse.