‚Make America Great Again‘? Die strategische Handlungs(un)fähigkeit der USA vom Ende des Kalten Kriegs bis zu Präsident Donald Trump

Den USA gelang es lange, im Dienste ihrer nationalen Interessen die eigene Vormachtstellung zu sichern und die liberale internationale Ordnung zu gestalten. Nach dem Kalten Krieg änderte sich das Bild, wie Gerlinde Groitl in ihrer Analyse zeigt, und der gesellschaftliche Rückhalt sank. Donald Trump treibt es jetzt auf die Spitze: Seine Außenpolitik ist die Fortsetzung des Wahlkampfs mit anderen Mitteln.

„Am Rande eines solchen Gipfels…“ Über Zentrum und Peripherie des G20-Treffens in Hamburg

Das Gipfeltreffen wurde von den Staats- und Regierungschefs dazu genutzt, Gespräche auch außerhalb des eigentlichen Programms zu führen. Sind diese als ein Bestandteil des Gipfels zu verstehen? Stefan Kroll äußert sich skeptisch.

„Die Selbstheilungskräfte dieses Systems sind ungeheuerlich“. Über die Konsequenzen aus den Midterm-Wahlen und die Zeit nach Trump

Wer hat die Midterm Elections tatsächlich gewonnen? Beide, Trump und die Demokraten, meint Markus Siewert im Gespräch mit Anke Sauter. Zu einem Stillstand des Gesetzgebungsverfahrens werde es durch die neuen Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus aber nicht erst jetzt kommen: Schon die ersten zwei Amtsjahre des Präsidenten seien davon geprägt gewesen, weil Trump nicht einmal in seiner eigenen Partei um Mehrheiten geworben, sondern meist Entscheidungen administrativ umgesetzt habe. Welche Nachwirkungen diese Präsidentschaft haben werde, auch mit Blick auf Europa, bleibe offen.

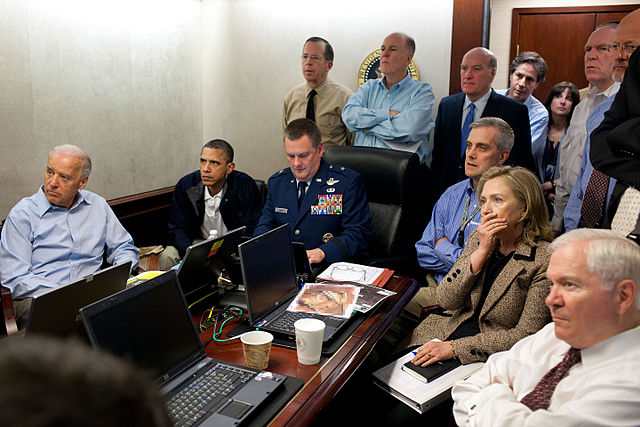

„Don't do stupid shit“. Die Obama-Doktrin oder die Suche nach einem außenpolitischen Erbe

Gibt es eine Obama-Doktrin, mit der sich das Denken und Handeln des damaligen US-Präsidenten nachvollziehbar erklären lässt? Axel Gablik analysiert die Interviews, die Jeffrey Goldberg unter dem Titel „Obama Doctrine“ in The Atlantic zusammenfasst hat, und sichtet weitere Veröffentlichungen zur US-amerikanischen Außenpolitik. Im Ergebnis erkennt er vor allem eine pragmatische, Verbündete einbeziehende Herangehensweise, mit der unter Wahrung der Führungsrolle der USA neue Konflikte und Kriege, die auch wieder nicht zu gewinnen gewesen wären, vermieden werden sollten.

Abschreckung und Dialogbereitschaft. Der Paradigmenwechsel der NATO seit 2014

Die NATO war für zwei Jahrzehnte primär eine politische Allianz, die Russland als Partnerstaat ansah. Mit der Annexion der Krim durch Russland sowie der hybriden Aggression gegen die Ost-Ukraine hat sich ein Paradigmenwechsel vollzogen, bei dem es darum geht, einerseits Verteidigungsfähigkeit herzustellen, andererseits aber auch die Dialogbereitschaft zu erhalten. Der Beitrag zeichnet den Weg der NATO seither nach und befasst sich mit der Frage, was der Paradigmenwechsel der NATO für die deutsche Sicherheitspolitik und die Bundeswehr bedeutet.

Aktuelle nukleare Gefahren und die Probleme der Rüstungskontrolle. Einige Grundgedanken

Atomare Gefahren wachsen als Folge der gegenwärtigen Großmächtekonkurrenz, wobei weder die USA, Russland noch China bereit sind, hinsichtlich der Kontrolle atomarer Rüstung politische Führungsverantwortung zu übernehmen. Auch die übrigen Kernwaffenmächte denken weniger an Rüstungskontrolle, sondern setzen auf die Modernisierung oder gar den Ausbau ihrer nuklearen Arsenale. Oliver Thränert erklärt, warum die nukleare Rüstungskontrolle nahezu zum Erliegen gekommen ist, und argumentiert, dass dieses Konzept angesichts dieser globalen Entwicklungen wieder in den Vordergrund rücken sollte.

Alejandra Salas-Porras / Georgina Murray (Hrsg.): Think Tanks and Global Politics. Key Spaces in the Structure of Power

Think Tanks and Global Politics. Key Spaces in the Structure of Power

Basingstoke, Palgrave Macmillan 2017

Klimawandel, Dieselskandal, Energiewende – aus keinem dieser Bereiche sind Thinktanks mehr wegzudenken. Ihre Vertreter werden als Gesprächspartner in den Medien geschätzt und ihre Veröffentlichungen in Politik und Gesellschaft diskutiert; mitunter gelten sie als Impulsgeber für die Lösung von Problemen jedweder Art. Von der Öffentlichkeit werden sie mehr und mehr als eigenständige und interessengeleitete Akteure wahrgenommen, die gezielt die gesellschaftliche Debatte beeinflussen. In den Fallanalysen dieses Bandes werden die Entwicklung von Denkfabriken und ihre Funktionsweisen eingehend untersucht.

Aufstieg und Verfall internationaler Ordnung. Entstehung, Ursachen und Konsequenzen

Die Erosion der internationalen liberalen, westlichen Ordnung sei, so Leo Bamberger, offenkundig. Er stellt acht Bücher vor, die zwischen 2015 und 2019 erschienen sind, in denen es um die internationale Ordnung generell sowie deren Krise im Besonderen geht. Seinem Literaturbericht liegen vier Fragen zugrunde, etwa die, was ihren Zerfall bewirkt hat und welche Konsequenzen sich daraus ergeben könnten. Sorgen bereiten der Aufstieg Chinas, der Revisionismus Russlands sowie der Rückzug der Trump-Administration aus ihrer weltpolitischen Verantwortung.

Barack Obama: Ein verheißenes Land

Barack Obama. Ein verheißenes Land

Übersetzt von Sylvia Bieker, Harriet Fricke, Stephan Gebauer, Stephan Kleiner, Elke Link, Thorsten Schmidt und Henriette Zeltner-Shane.

München Penguin-Verlag 2020

In diesem Teil seiner Autobiografie gewährt Barack Obama Einblicke in die ersten zwei Drittel seines Lebens. Er will den Leser*innen einen Eindruck davon vermitteln, „wie es sich anfühlt, Präsident der Vereinigten Staaten zu sein“. Sein Buch richtet sich auch an junge Menschen, die er motivieren will, an sich und Amerika zu glauben. Das Einräumen eigener Fehler und seine Fairness bei der Beurteilung politischer Gegner hält Rezensent Vincent Wolff für beeindruckend. Die Ausführungen tragen zum Verständnis von Obamas Präsidentschaft bei, ein möglicher zweiter Teil könnte die Autobiografie spannend ergänzen.

Bob Woodward: Furcht. Trump im Weißen Haus

Furcht. Trump im Weißen Haus

Reinbek, Rowohlt Verlag 2018

Auf der Basis ausführlicher Interviews mit Trumps engsten Mitarbeitern im Weißen Haus, Ministern und Anwälten zeichnet Bob Woodward das Bild einer chaotischen Präsidentschaft. Während Trump selbst nichts liest und explizit an seinen vor dreißig Jahren gefundenen Meinungen festhält, wird in seiner Administration entweder versucht, eine rechte Agenda durchzusetzen, oder das Schlimmste zu verhindern – notfalls unter heimlicher Entfernung von Dokumenten vom Schreibtisch des Präsidenten. In der Konsequenz sind die USA in der Außen- und Sicherheitspolitik zu einem unberechenbaren Akteur geworden.

Carlo Masala: Weltunordnung. Die globalen Krisen und das Versagen des Westens

Weltunordnung. Die globalen Krisen und das Versagen des Westens

2., überarb. und erw. Auflage,

München, C. H. Beck 2018

Bürgerkriege, Pandemien, Flüchtlingsbewegungen – die Welt befindet sich in Unordnung und dafür sind nach Ansicht von Carlo Masala die westlichen Staaten durchaus mitverantwortlich: Mit Interventionen und Nation Building hätten sie versucht, ihr liberales System zu exportieren, seien aber damit wiederholt gescheitert und hätten den jeweiligen Staaten vor allem geschadet. Masala hält folglich die Absicht, moralische Grundsätze in der Außenpolitik umsetzen zu wollen, für nicht sinnvoll. Er plädiert daher aus deutscher Sicht auf eine nüchterne, interessengeleitete Außenpolitik.

Carlo Masala: Weltunordnung. Die globalen Krisen und die Illusionen des Westens

Weltunordnung. Die globalen Krisen und die Illusionen des Westens

München, (3., aktualisierte Auflage) C.H. Beck 2022

Carlo Masala argumentiert, dass die Welt im 21. Jahrhundert in Unordnung geraten sei. Er führt hierzu auch an, dass der Versuch des Westens, Demokratie zu verbreiten, gescheitert sei und westliche Interventionen stattdessen zu Chaos und Instabilität geführt hätten. Dabei stellt er die Effektivität übergeordneter Institutionen in Frage und betont, dass Stabilität nur dann hergestellt werden könne, wenn man eine realistische Außenpolitik innerhalb von „Koalitionen der Willigen“ (155) verfolgt. Wahied Wahdat-Hagh hat das Buch rezensiert.

Christoph Heusgen: Führung und Verantwortung. Angela Merkels Außenpolitik und Deutschlands künftige Rolle in der Welt

München, Siedler Verlag 2023

Jakob Kullik hat das jüngst erschienene Buch von Christoph Heusgen für uns gelesen. Letzterer blickt darin auf die Außenpolitik Angela Merkels und zugleich auf die künftige Rolle Deutschlands innerhalb der internationalen Beziehungen. Er skizziere damit verbundene Herausforderungen und betone stets die Notwendigkeit der Bewährung des Völkerrechts. All dies eruiere der Diplomat sowie ehemalige außen- und sicherheitspolitischer Berater der Altkanzlerin in zehn Kapiteln über die für Deutschland bedeutendsten Staaten und Regionen – ein eher „zahmes Buch“, bilanziert unser Rezensent.

Christopher Daase / Nicole Deitelhoff / Ben Kamis / Jannik Pfister / Philip Wallmeier (Hrsg.): Herrschaft in den Internationalen Beziehungen

Herrschaft in den Internationalen Beziehungen

Wiesbaden, Verlag für Sozialwissenschaften 2017

Die Autor*innen fragen nach unterschiedlichen Dimensionen der Herrschaft in den internationalen Beziehungen. Sie betrachten den Grad der Institutionalisierung von Machtverhältnissen, wie er durch die Zunahme von Entscheidungen auf überstaatlicher Ebene wahrgenommen wird. Daran anknüpfend werden auch grenzüberschreitende Formen des Widerstands in den Blick genommen. Durch die Annahme der Herausbildung struktureller Machtungleichgewichte auf der überstaatlichen Ebene soll das Bild der internationalen Beziehungen als „Sphäre struktureller Anarchie“ einer Prüfung unterzogen werden.

Christopher Daase / Stefan Kroll (Hrsg.): Angriff auf die liberale Weltordnung. Die amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik unter Donald Trump

Angriff auf die liberale Weltordnung. Die amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik unter Donald Trump

Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften 2019

Während bis dato China, Russland und Indien als Gefahr für die liberale Weltordnung galten, stelle sich mit dem Auftauchen Donald Trumps die Frage, ob diese nicht von dem Land bedroht werde, das lange Zeit als Träger des Fundaments liberaler Werte galt. Denn der US-Präsident unterminiere mit seiner nationalistischen Politik die internationale liberale Weltordnung. Zudem untergrabe der Trump’sche Klientelismus die Problemlösungskraft internationaler Institutionen und gieße Öl ins Feuer, wo jahrzehntelange Verhandlungen fragile Gleichgewichte geschaffen hätten.

David Cay Johnston: Trump im Amt. „Ein Präsident, der gerne Diktator wäre“

Trump im Amt. „Ein Präsident, der gerne Diktator wäre“

Aus dem amerikanischen Englisch von Regina Berger, Robert Poth und Annemarie Pumpernig.

Elsbethen, Ecowin Verlag 2018

Der Originaltitel fasst auf den Punkt zusammen, worüber David Cay Johnston in diesem Buch aufklärt: „It’s Even Worse Than You Think: What the Trump-Administration Is Doing to America“. Eingebettet ist diese Analyse, in der zentrale Politikfelder wie die Arbeitsmarkt-, Steuer- und Bildungspolitik sowie außenpolitische Auftritte und Entscheidungen im Mittelpunkt stehen, in eine Charakterisierung des Präsidenten, der sich vor allem mithilfe seines Amtes selbst bereichert, und die Erklärung seines Wahlsiegs als Ausdruck einer tieferen Krise, die diesen politischen „Tsunami“ ausgelöst hat.

Den Trumpismus verstehen: Die Außenpolitik des neuen amerikanischen Präsidenten

Jack Thompson fragt nach den außenpolitischen Prioritäten der Trump-Administration. Er gelangt zu dem Ergebnis, dass der neue US-Präsident keine strategische Leitvision hat, abgesehen von der vagen Überzeugung, dass die liberale Weltordnung den Vereinigten Staaten nicht nützt.

Der (vergebliche) Versuch, sich selbst zu legitimieren. Aber die G20 kann und sollte internationale Aufgaben nicht allein lösen

Transnationale Kooperation sei zwar notwendig, ist Jennifer Gronau überzeugt, die G20 aber sicher nicht das bestmögliche Forum – zu wünschen wäre vielmehr eine entsprechende Reform der Vereinten Nationen. In diesem Interview identifiziert die Politikwissenschaftlerin die Modi der Selbstlegitimation, über die die G20 ihren Anspruch vertritt, für die ganze Welt zu sprechen. Diese Selbstlegitimation stoße aber auf vielfältigen Widerspruch.

Destruktiv statt disruptiv. Umwelt – Handel – Zölle – Steuern: Wem nützt die „America First“-Politik?

Eine Zusammenschau verschiedener Analysen weckt begründete Zweifel an den Erfolgsaussichten der Wirtschaftspolitik der Trump-Administration. Um sein Wahlkampfversprechen zu erfüllen, die Jobs in den USA zu sichern oder gar diejenigen, die ins Ausland verlagert wurden, zurückzuholen, verfolgt der Präsident eine konfrontative Handelspolitik unter Erlass von Strafzöllen und dem Rückzug aus multilateralen Absprachen. Mehrere Experten bescheinigen ihm, gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge nicht zu verstehen und so die globale Führungsrolle der USA zu gefährden.

- 1

- 2