pw-portal: Unser RELAUNCH ist da!

... Strategische Konkurrenz im internationalen System Konflikte und Krisenprävention weltweit Radikalisierung und Terrorismus Die internationale Ordnung, der Westen und die USA Demokratie ......Aufstieg und Verfall internationaler Ordnung. Entstehung, Ursachen und Konsequenzen

... n liberalen internationalen Ordnung vorbei sei und dass es darauf ankomme, sich auf eine Zeit einzustellen, in der strategische Konkurrenz und Rivalität unter Bedingungen fortlaufender Globalisierung d ......Die neue Nationale Sicherheitsstrategie der Trump-Administration. Kernaussagen auf dem Prüfstand

... davon aus, dass die USA Stärke benötigen, um ihren internationalen Verpflichtungen zu genügen und die strategische Konkurrenzsituation sowohl mit Russland wie mit China durchzustehen. „Ein Amerika, ......Die Dynamik der Abschreckung. Rüstung – strategisches Handeln – Kommunikation

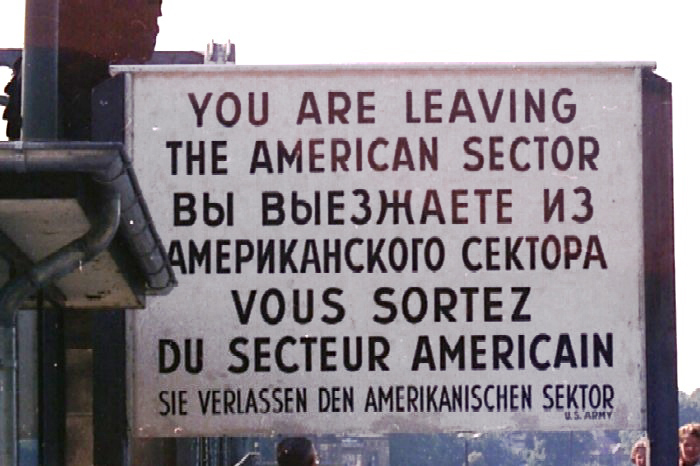

Abschreckung ist ein dynamischer Prozess, bei dem nicht nur die Machtwerkzeuge wichtig sind, sondern auch strategisches Handeln und Kommunikation. Der Kalte Krieg war dadurch gekennzeichnet, dass die nuklearstrategische Abschreckung eine konventionelle Konfrontation ausschloss, weil keine der beiden Seiten die realen Risiken der Eskalation zu einem nuklearen Schlagabtausch eingehen wollte. Allerdings wurde unterhalb einer gewissen Schwelle die Fortsetzung von Machtpolitik und Konkurrenz akzeptiert. Dieser Wettstreit unterhalb der Schwelle stellt auch die Bedingung dar, unter denen die strategische Konkurrenz zwischen Russland und der NATO ablaufen wird. James Henry Bergeron zeigt auf, wo für die NATO die absehbaren Probleme liegen.

Die Zukunft der Globalisierung

... weil die großen Beziehungen der Wirtschaftsmächte bzw. -blöcke derzeit weniger durch multilaterale Kooperation als durch strategische Konkurrenz gekennzeichnet seien. Vor diesem Hintergrund prognostizier ......strategische Konkurrenz

Parlamente und Parteiendemokratien unter Druck Parlamente und Parteien sind miteinander verschwistert und moderne/repräsentativen Demokratien ohne Parteien schwer vorstellbar/die große Seltenheit. Parteien ......‚Make America Great Again‘? Die strategische Handlungs(un)fähigkeit der USA vom Ende des Kalten Kriegs bis zu Präsident Donald Trump

Den USA gelang es lange, im Dienste ihrer nationalen Interessen die eigene Vormachtstellung zu sichern und die liberale internationale Ordnung zu gestalten. Nach dem Kalten Krieg änderte sich das Bild, wie Gerlinde Groitl in ihrer Analyse zeigt, und der gesellschaftliche Rückhalt sank. Donald Trump treibt es jetzt auf die Spitze: Seine Außenpolitik ist die Fortsetzung des Wahlkampfs mit anderen Mitteln.

„Agile Abschreckung“ gegen Bedrohungen aus dem Cyberraum. Optionen für deutsche Politik

Wie kann eine effektive deutsche Cyberabschreckung aussehen? Dieser Artikel stellt die ersten Ergebnisse eines neuen Cyberabschreckungsmodells vor, genannt „Agile Cyberabschreckung“, das auf interdisziplinärer Forschung am ISPK basiert: Cyber-Operationen eröffnen einen völlig neuen Weg in der Verteilung von Macht. Grundlegend dafür ist der spezielle virtuelle (technologische) Charakter der operativen Domäne „Cyber“. Die beschriebene „Agile Cyberabschreckung“ adressiert die spezifischen Cyber-Verwundbarkeiten einer „Cyber-Mittel-Macht“ wie Deutschland und schlägt vier Abschreckungsoptionen vor.

„Gekommen, um zu bleiben“. Optionen für eine Auseinandersetzung mit der neuen Nuklearmacht Nordkorea

Wie sehen die Chancen aus, Nordkorea mit militärischem oder politischem Druck zur Aufgabe seines Kernwaffenprogramms zu bewegen? Enrico Fels befasst sich mit den unterschiedlichen Optionen und gelangt zu dem Schluss, dass es keine überzeugenden Handlungsoptionen gibt, die dieses Ziel erreichen könnten. Selbst eine engere Abstimmung zwischen den USA und China dürfte nicht zu einer automatischen Denuklearisierung Nordkoreas führen. Es komme eher darauf an, die politische Eskalation gemeinsam aufzuhalten. Zu vermeiden sei auf jeden Fall ein tiefgehendes strategisches Zerwürfnis zwischen den beiden Ländern, davon würde nur Russland profitieren.

„Wenn Soldaten marschieren, ist es zu spät“. Abschreckung 2.0 im Zeitalter hybrider Konflikte

Die Formen der politischen Auseinandersetzungen sind laufend Veränderungen unterworfen. Carl von Clausewitz hat dies in seinem berühmten Bild des Chamäleons für den Wandel des Krieges charakterisiert. Konflikte zwischen Staaten werden heute hybrid und unterhalb der völkerrechtlich relevanten Schwelle für internationale bewaffnete Auseinandersetzungen ausgetragen. In der Folge muss sich auch die Sicherheitspolitik darauf ausrichten und das Verteidigungsdispositiv neu definieren: Hybriden Konflikten muss wirksam bereits im nicht-militärischen Raum begegnet werden.

Abschreckung einst und heute. Von der Schwierigkeit, glaubwürdig zu sein

In einer Zeit, in der sich die internationalen Beziehungen in eine Richtung entwickeln, die stärker von strategischer Konfrontation gekennzeichnet ist, nimmt Abschreckung wieder einen zentralen Stellenwert ein. James A. Thomson gibt einen Überblick über die Kernfragen westlicher Abschreckungspolitik während des Kalten Krieges und in der heutigen Zeit. Während sich die Umstände erheblich geändert haben, bleibt das zentrale Anliegen von Abschreckung gleich: Wie hält man angesichts von Gegnern, die ihrerseits mit verheerenden Atomangriffen Vergeltungsschläge gegen die Vereinigten Staaten ausführen können, die Glaubwürdigkeit der US-amerikanischen Drohung aufrecht, auch zur Verteidigung von Alliierten Atomwaffen einzusetzen?

Abschreckung und Dialogbereitschaft. Der Paradigmenwechsel der NATO seit 2014

Die NATO war für zwei Jahrzehnte primär eine politische Allianz, die Russland als Partnerstaat ansah. Mit der Annexion der Krim durch Russland sowie der hybriden Aggression gegen die Ost-Ukraine hat sich ein Paradigmenwechsel vollzogen, bei dem es darum geht, einerseits Verteidigungsfähigkeit herzustellen, andererseits aber auch die Dialogbereitschaft zu erhalten. Der Beitrag zeichnet den Weg der NATO seither nach und befasst sich mit der Frage, was der Paradigmenwechsel der NATO für die deutsche Sicherheitspolitik und die Bundeswehr bedeutet.

Aktuelle nukleare Gefahren und die Probleme der Rüstungskontrolle. Einige Grundgedanken

Atomare Gefahren wachsen als Folge der gegenwärtigen Großmächtekonkurrenz, wobei weder die USA, Russland noch China bereit sind, hinsichtlich der Kontrolle atomarer Rüstung politische Führungsverantwortung zu übernehmen. Auch die übrigen Kernwaffenmächte denken weniger an Rüstungskontrolle, sondern setzen auf die Modernisierung oder gar den Ausbau ihrer nuklearen Arsenale. Oliver Thränert erklärt, warum die nukleare Rüstungskontrolle nahezu zum Erliegen gekommen ist, und argumentiert, dass dieses Konzept angesichts dieser globalen Entwicklungen wieder in den Vordergrund rücken sollte.

Alexander Görlach: Alarmstufe Rot. Wie Chinas aggressive Außenpolitik im Pazifik in einen globalen Krieg führt

Alarmstufe Rot. Wie Chinas aggressive Außenpolitik im Pazifik in einen globalen Krieg führt

Hamburg, Hoffmann und Campe Verlag 2022

Der Journalist, Publizist und Theologe Alexander Görlach konzentriert sich vorliegend auf die Krise(n) um Taiwan und deren Ursachen in der Innenpolitik Chinas, auch mit Exkurs auf die De-Demokratisierung Hong Kongs. Obwohl Außenpolitik nicht den Fokus dieses Buches bilde, so unser Rezensent Falk Hartig, schildere Görlach weitere denkbare Ziele Chinas in der Region im Anschluss an eine solche Annexion, und die Reaktion der USA. Eine Bucherscheinung zum – möglicherweise – nächsten Konflikt von geopolitischer Dimension.

Altes Denken statt Neues Russland. Innenpolitische Bestimmungsfaktoren der Außenpolitik

Was ist in den Beziehungen zwischen Russland und dem Westen falsch gelaufen und wer hat daran Schuld? Ausgehend von der Annahme, dass vor allem innere Faktoren das Außenverhalten bestimmen, rekapituliert Hannes Adomeit entlang von fünf Büchern die innere Entwicklung Russlands und verknüpft diese mit dessen Außenpolitik. Die Autoren der besprochenen Werke sind sich einig, dass Putin einen autokratischen und autoritären Staat ausgeformt hat, der mit der Russisch-Orthodoxen Kirche zusammenarbeitet und im postsowjetischen Raum „eurasisch“, imperialistisch orientiert ist. Die Außenpolitik zeigt sich entsprechend als eine anti-westliche, militärisch unterfütterte Großmachtpolitik.

Andrew Small: The Rupture. China and the Global Race for the Future

The Rupture. China and the Global Race for the Future

London, Hurst Publishers 2022

Unsere Gegenwart ist maßgeblich davon geprägt, wie sich die zunehmenden Spannungen und Konflikte zwischen China und dem Westen entwickeln. Andrew Small hat mit „The Rupture: China and the Global Race for the Future“ eine aufschlussreiche Darstellung der sich verändernden Beziehungen zwischen China und dem Rest der Welt vorgelegt, lobt unser Rezensent Falk Hartig. Small gehe dabei bis in die 2000er-Jahre als der Phase einer „beinahe unverschämten gegenseitigen Begeisterung“ von China und Europa zurück und zeichne in der Folge nach, wie es dennoch zum titelgebenden Bruch gekommen sei.

Andrzej Skrzypek: Polen im Sowjetimperium. Die polnisch-russischen Beziehungen von 1944 bis 1989

Polen im Sowjetimperium. Polnisch-sowjetische Beziehungen von 1944 bis 1989

Aus dem Polnischen übersetzt von Andreas Volk. Klagenfurt, Wieser Verlag 2016

Der Warschauer Historiker Andrzej Skrzypek legt einen historischen Längsschnitt der polnisch-russischen und später polnisch-sowjetischen Beziehungen vor, mit dem das über Jahrhunderte politisch und militärisch wirksame Denken Russlands – unabhängig von dessen Regierungsform – in Einflusssphären deutlich wird. Für den polnischen Staat bedeutet dies in der Konsequenz seit dem 18. Jahrhundert bis zum Ende des Kalten Krieges seine Teilung, Auflösung und Unterordnung.

Auf dem Weg zum „eingefrorenen Konflikt“? Aktuelle Beiträge zur Krise in der Ost-Ukraine

Der Versuch des Westens, die Sicherheitsordnung, die nach dem Ende des Kalten Kriegs etabliert wurde, zu schützen und die gleichzeitige Absicht Russlands, die eigene Macht im postsowjetischen Raum wiederauszudehnen, stehen im Mittelpunkt zweier Bände. Dabei spielt die Position der Ukraine in „Russia's Border Wars and Frozen Conflicts“, geschrieben von James J. Coyle, und in „Der Ukraine-Konflikt, Russland und die europäische Sicherheitsordnung“, herausgegeben von Michael Staack, praktisch keine Rolle – obwohl das Land in seinem Ostteil mit einem Krieg als Manifestation dieser gegensätzlichen Ziele konfrontiert ist.

Autoritärer Fortschritt. Wie ist auf Chinas wachsenden politischen Einfluss in Europa zu reagieren?

Zu den Standardaussagen der KPCh gehört, man wolle anderen Ländern nicht das eigene politische System aufdrängen. Zwar propagieren die Funktionäre, anders als zu Maos Zeiten, tatsächlich nirgends jenseits der eigenen Grenzen die Übernahme eines marxistisch-leninistischen Einparteiensystems; doch es mehren sich Indizien, dass sie an einer globalen Stärkung autoritär-illiberaler Strukturen arbeiten. Die Institute GPPI und MERICS legen gemeinsam mit „Authoritarian Advance“ eine sorgfältig recherchierte Untersuchung über die Einflussnahme chinesischer Staats- und Parteiakteure in Europa vor.

- 1

- 2