Internationale Verschuldungskrisen, die Kreditvergabepolitik des IWF und Schuldner-Moral-Hazard: Eine Analyse aus vertragstheoretischer Sicht

Tim Frech Internationale Verschuldungskrisen, die Kreditvergabepolitik des IWF und Schuldner-Moral-Hazard: Eine Analyse aus vertragstheoretischer Sicht Online-Publikation ......WTO – IWF – Weltbank

Daniela Setton / Jürgen Knirsch / Daniel Mittler / Alexis Passadakis WTO – IWF – Weltbank. Die "Unheilige Dreifaltigkeit" in der Krise Hamburg: VSA 2008 (AttacBasisTexte ......Zum Beispiel IWF & Weltbank

Uwe Hoering (Bearb.) Zum Beispiel IWF & Weltbank Göttingen: Lamuv 1999 (Süd-Nord Lamuv Taschenbuch 264); 157 S.; ISBN 3-88977-547-0 Der Band versteht sich ......Carlo Masala: Weltunordnung. Die globalen Krisen und die Illusionen des Westens

... habe. Im Zuge dessen wurde China in der strategischen Konkurrenz mit dem IWF von einigen afrikanischen Regierungen als eine Alternative zu den USA angesehen. China vergab Entwicklungshilfekredite, die ......Armin Schäfer / Michael Zürn: Die demokratische Regression

Die demokratische Regression

Berlin, Suhrkamp 2021

Was macht den autoritären Populismus für Bürger*innen so attraktiv? Armin Schäfer und Michael Zürn erklären dies mit tatsächlichen Problemen liberaler Demokratien: Populist*innen dienten als Lackmustest, da sie wunde Punkte von (Un-)Gleichheit und (fehlender) parlamentarischer Repräsentation adressierten, so auch unsere Rezensentin Tamara Ehs. Diskutiert werde dabei die Gefährdung der, an sich als gefestigt geltenden, Demokratien in Europa vor dem Hintergrund jüngster Krisen – analytisch wird all dies in Datensätze und Ergebnisse verschiedener Demokratieindizes eingebettet.

Zehn Punkte für globale Impfgerechtigkeit und Pandemieprävention

... e sie sich im IWF und anderen internationalen Finanzinstitutionen (IFIs) dafür einsetzen, dass deren Beratung und Auflagenpolitik nicht dem Ziel starker öffentlicher Gesundheitssysteme und effektiver sozial ......Robert Habeck: Von hier an anders. Eine politische Skizze

... um den Energiebedarf zu befriedigen“ (155). Habeck fordert, wie inzwischen auch die Financial Times, die OECD, der IWF und führende Ökonomen, wie die Londoner Ökonomin Mariana Mazzucato1, den staatlichen ......Winfried Veit: Europas Kern. Eine Strategie für die EU von morgen

Europas Kern. Eine Strategie für die EU von morgen

Bonn, Dietz-Verlag 2020

Um das Sicherheits- und Wohlstandsinteresse seiner Bevölkerung langfristig zu wahren, müsse Europa in wichtigen weltpolitischen Fragen gemeinsam auftreten und seine Kräfte bündeln. Doch es gebe zu viele mitsprache- und vetoberechtigte Mitgliedstaaten, deren Interessen außerdem stark divergieren. Um diese Selbstblockade zu überwinden, hält Winfried Veit es für notwendig, die Zahl der vetoberechtigten Mitgliedstaaten zu senken. Wenige, aber gewichtige europäische Staaten sollten sich zu einem Kerneuropa zusammenschließen, das seine Außen- und Sicherheitspolitik vergemeinschaftet.

Globale Reaktionen auf die Coronakrise. Solidarität darf nicht an Ländergrenzen enden

... bestand nach Angaben des IWF bereits Ende 2019 ein hohes Risiko der Überschuldung oder sie waren bereits zahlungsunfähig.5 Reaktionen der internationalen Gemeinschaft Die Coronakrise ist schnel ......Eckpunkte eines menschenrechtsbasierten globalen Green New Deal. Antwort auf Finanzkrisen und Austeritätspolitik

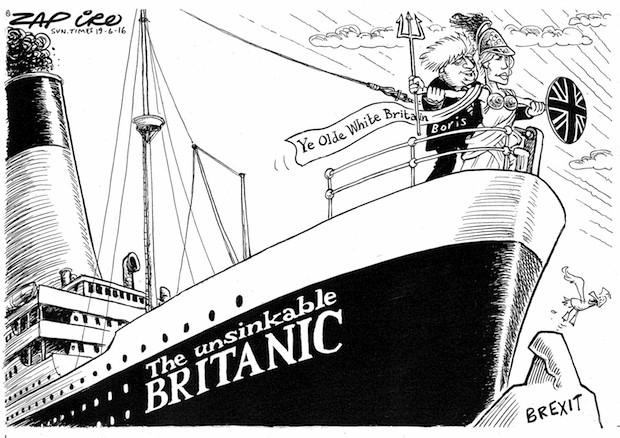

... (ODA) zur Verfügung stellten (153 Milliarden US-Dollar). Nach Angaben des IWF ist die Zahl der ärmeren Länder des Globalen Südens, die entweder bereits überschuldet sind oder für die ein hohes Risik ......To fear or not to fear – Brexit als Sieg von Angst und Wut? Negative Campaigning in den Referendumskampagnen von Nigel Farage und David Cameron

... beispielsweise der IWF und diverse Finanzinstitute, selbst keine Ahnung hätten oder aber nur ihre eigenen Interessen zu Lasten der Steuerzahler*innen vertreten wollten. Er stufte so ihre Meinungen au ......Das Europäische Parlament nach den Wahlen. In der Legitimation gestärkt, aber weniger handlungsfähig?

Die Wahlbeteiligung bei den Europawahlen sei deutlich höher gewesen als fünf Jahre zuvor, so Otto Schmuck. Damit gehe das Parlament politisch gestärkt aus dieser Wahl hervor. Die großen Parteien seien geschwächt und die kleineren gestärkt worden. Die Entscheidungsfindung im EP werde schwieriger, denn es sei mit acht Fraktionen erheblich fragmentiert. Die beiden großen Fraktionen hätten keine Mehrheit mehr, weshalb neue Koalitionsbildungen zu Sachthemen notwendig werden. Bei der Besetzung der europäischen Spitzenämter zeichne sich ein Machtkampf zwischen EP und Europäischem Rat ab.

Die Energiewende ist ein Friedensprojekt! Sie bedeutet nicht nur die Sorge um eine nachhaltige Stromversorgung

... und IWF sollten lokale und nationale Anstrengungen zur Etablierung erneuerbarer Energien endlich stark unterstützt werden, denn die fossile Energiewirtschaft tritt beim Aufbau neuer Energiesysteme als ......Post-Brexit: Die Zukunft der britischen Beziehungen zu Afrika. Was von einem „globalen Großbritannien“ zu erwarten ist – und was nicht

Dirk Kohnert analysiert die Folgen des Brexits für Afrika und enthüllt den Mythos einer rosigen Zukunft für die Beziehungen des Kontinents zu Großbritannien: Angesichts der „altruistischen“ Post-Brexit-Rhetorik der britischen Regierung hinsichtlich der Unterstützung armutslindernden Wachstums in Afrika sollte man sich nicht zuletzt der Tatsache bewusst sein, dass Großbritannien ein weltumspannendes Netzwerk notorischer Steueroasen in den ehemaligen überseeischen Territorien Großbritanniens unterstützt. Die Aussichten für die Post-Brexit-Lage in Afrika und England sehen bei näherer Betrachtung nicht gut aus.

Warum es Zeit für ein bedingungsloses Grundeinkommen ist!

Künstliche Intelligenz und kluge Maschinen bieten für Thomas Straubhaar die historische Chance, Beschäftigungsverhältnisse neu zu organisieren. Um das durch den digitalen Wandel mehr denn je herausgeforderte Sozialsystem zukunftsfähig zu machen, fordert er ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle. Finanziert werden soll es durch eine radikale Steuerreform, die sich nicht länger auf menschliche Arbeit, sondern auf die gesamte Wertschöpfung der Unternehmen stützt. Der Autor erörtert die Vorzüge eines solchen Umbaus wie die Befreiung des Menschen von unwürdiger Arbeit und die Ermächtigung zu selbstbestimmtem Handeln.

Vorreiter oder Nachzügler? Die deutsche Energiewende im globalen Kontext

... iert wird. Der IWF hat jüngst veröffentlicht, dass global 5,3 Billionen Dollar allein für die Subventionierung fossiler Energien ausgegeben werden, um die Preise für Kohle, Öl und Gas niedrig zu ha ......Ökonomische Ungleichheiten verringern. SDG 10 als Schlüsselziel für die Verwirklichung der Agenda 2030

Die Tatsache, dass die Reduzierung von Ungleichheiten explizit in den Katalog der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung aufgenommen worden ist, stellt nach Meinung von Wolfgang Obenland eine der größten qualitativen Neuerungen der Agenda gegenüber vorherigen Entwicklungsstrategien der Vereinten Nationen dar. Die Aufnahme nicht nur von klar definierten Vorhaben für Länder des globalen Südens, sondern auch für solche am oberen Ende der Einkommensverteilung, wie etwa Deutschland, liefere die politische Grundlage für die angestrebte „Universalität“ der Agenda.

Linkspopulismus: Oxymoron oder Alternative? Ein Blick über den politiktheoretischen Tellerrand. Fallbeispiel: Argentinien

Seit einiger Zeit beziehen sich Teile der hiesigen Linken explizit positiv auf die Tradition eines linken Populismus, wobei ihnen der sogenannte progressive Zyklus Lateinamerikas als positiver Referenzpunkt dient. Sie ernten dafür heftige Kritik von allen Seiten. Tobias Boos lichtet das begriffliche Dickicht und zeigt am Beispiel des argentinischen Kirchnerismus, dass dort hinter dem linkspopulistischen Label vor allem eine wirtschaftlich in Teilen erfolgreiche Reformpolitik stand. Die demokratischen Institutionen wurden entgegen der Befürchtungen von Kritiker*innen des Linkspopulismus nicht angetastet.