Der Mythos von der gespaltenen Linken

In der öffentlichen Debatte wird oft eine Spaltung des linken politischen Lagers behauptet. Diese These beruht jedoch auf Annahmen, die nicht zutreffen. So zeigen aktuelle empirische Umfrageanalysen , dass die linke Wählerschaft soziokulturell progressive Positionen ebenso deutlich unterstützt wie ökonomisch linke Positionen. Silja Häusermann, Professorin für Schweizer Politik und Vergleichende Politische Ökonomie an der Universität Zürich, und Tarik Abou-Chadi, Professor für Europäische Politik an der Universität Oxford, zeigen zum Auftakt unserer Reihe mit dem Progressive Politics Research Network, wieso es sich bei These der Spaltung des linken Elektorats weitgehend um einen Mythos handelt.

Eine Analyse von Silja Häusermann und Tarik Abou-Chadi

Gibt es einen Konflikt zwischen verteilungspolitisch und gesellschaftspolitisch progressiven Positionen?

Die großen Verluste an Wählerstärke der sozialdemokratischen Parteien haben eine Debatte über ihre politische Ausrichtung ausgelöst, die sich häufig um die Unterscheidung zwischen materiellen (sozioökonomischen, verteilungspolitischen) und postmateriellen (soziokulturellen, gesellschaftspolitischen) Fragen dreht. Verteilungspolitische Themen beziehen sich auf Umverteilung, staatliche Unterstützungsleistungen oder etwa Besteuerung, welche historisch gesehen Kernthemen der Sozialdemokratie ausmachen. Linke Positionen stehen in diesen Themen für staatliche Regulierung, hohe Steuern und einen ausgebauten Wohlfahrtstaat. Die gesellschaftspolitischen Themenschwerpunkte liegen hingegen bei der sozialen Gerechtigkeit, der Gleichberechtigung der Geschlechter, der Bekämpfung des Rassismus’ und bei LGBTIQ+-Rechten. Bezüglich dieser gesellschaftspolitischen Forderungen verlangen linke Positionen eine klare Unterstützung für Frauen, Migrant:innen und andere Randgruppen.

Diese Unterscheidung zwischen materiellen und postmateriellen Themen deutet auf eine Erweiterung der wirtschaftspolitisch linken Politik um eine gesellschaftlich progressive Politik hin. In der politischen Debatte wird basierend darauf oftmals eine Kluft innerhalb der linken Wählerschaft vermutet, gemäß der die Wählenden aus den tieferen sozialen Schichten materielle Umverteilung zwar befürworten, aber gesellschaftlich progressiver Politik skeptisch gegenüberstehen. Wählende aus der Mittelschicht und höheren Bildungsschichten würden hingegen gesellschaftspolitisch progressiven Politiken gegenüber verteilungspolitisch linken Positionen den Vorzug geben.

Drei falsche Annahmen

Wir zeigen, dass der Mythos einer gespaltenen Linken auf drei irreführenden Annahmen beruht. Erstens wird Parteien – in einer Form sozio-strukturellen Determinismus – fälschlicherweise unterstellt, dass sie soziale Schichten vollständig mobilisieren können und müssen. Zweitens wird angenommen, dass gebildete Wählende aus der Mittelschicht staatlichen Eingriffen und Umverteilung skeptisch gegenüberstehen. Drittens wird behauptet, dass die Wählerschaft aus tieferen sozialen Schichten gesellschaftspolitisch progressive Positionen ablehnt. Alle drei Annahmen finden in der empirischen Forschung sehr wenig Bestätigung, und verleiten daher zu irreführenden Schlüssen.

Zur ersten Annahme: In der Wahlforschung wird oft vereinfachend davon ausgegangen, dass sich die Wählenden selbst als Angehörige bestimmter, relativ homogener gesellschaftlicher Gruppen identifizieren. Tatsächlich sind in bestimmten sozioökonomischen Milieus spezifische Präferenzen zu wichtigen politischen Fragen übervertreten.[1] Dieses Argument birgt allerdings auch die Gefahr einer viel zu starken Verallgemeinerung. Wählende aus tieferen sozialen Schichten befürworten zwar tatsächlich im Durchschnitt progressive Gesellschafts- und Migrationspolitiken schwächer als andere Gruppen, dies gilt aber keineswegs für alle Mitglieder dieser Kategorie. Linke Parteien können und müssen daher auch nicht die Einstellungen aller Mitglieder der Arbeiterklasse repräsentieren. Den Fokus auf gruppenbezogene Präferenzen zu richten, birgt die Gefahr, allzu pauschale Schlussfolgerungen zu treffen.

Die zwei weiteren Annahmen über die Präferenzen der Wählenden aus der Mittel- und Arbeiterklasse sind entscheidend für den Mythos der gespaltenen Linken. Von progressiven Wählenden aus der mittleren und oberen Mittelschicht wird aufgrund ihrer Einkommens- und Bildungsstärke oft vermutet, dass sie umverteilungspolitischen Maßnahmen wenig Gewicht beimessen oder sogar ablehnend gegenüberstehen. Umgekehrt wird angenommen, dass Wählende aus der Arbeiterklasse und/oder mit tieferem Bildungsniveau gesellschaftspolitisch progressive Positionen ablehnen. Diese Dichotomie suggeriert, dass sich linke Parteien entscheiden müssen, ob sie verteilungspolitisch linke oder gesellschaftspolitisch progressive Wählende ansprechen wollen. Die Forschung widerspricht jedoch dieser vereinfachten Sichtweise. Studien zeigen, dass die neuen Mittelschichten und gebildete Wählende umverteilungspolitische Maßnahmen sehr wohl deutlich unterstützen, auch wenn sie selbst nicht direkt davon profitieren.[2] Zudem unterstützt ein erheblicher Teil der Arbeiterklasse progressive Maßnahmen in den Politikfeldern Migration, LGBTIQ+-Rechte und Klimawandel.[3]

Zudem sind ohnehin nicht alle Wählenden für die Appelle linker Parteien empfänglich. Die Parteien müssen sich an diejenigen Wählenden wenden, die sie mit ihren programmatischen Entscheidungen vernünftigerweise erreichen können, d.h. die potenzielle Wählerschaft. Dies ist für die Wahlstrategie der linken Parteien entscheidend.

Wie viel Unterstützung erhalten welche Typen von Parteiprogrammen?

In einer kürzlich durchgeführten Befragung haben wir die Präferenzen der linken Wählerschaft in sechs westeuropäischen Ländern untersucht. Die Befragten wurden dabei gebeten, zwischen verschiedenen sozialdemokratischen Programmen zu wählen.[4] Wir haben die unterschiedlichen Parteiprogramme zuvor in vier Typen eingeteilt: Das «links-nationale Programm» besteht aus einer linken Wirtschaftspolitik und einer gemäßigteren bis konservativeren Gesellschaftspolitik. Das Programm der «Neuen Linken» beinhaltet gesellschaftspolitisch fortschrittlichere Positionen, war aber gemäßigter in wirtschaftspolitischen Fragen. Das Programm der «Alten Linken» steht für eine starke Umverteilung mit gemäßigt progressiven Positionen bei gesellschaftspolitischen Themen. Zudem steht ein Parteiprogramm zur Auswahl mit sowohl verteilungspolitisch als auch gesellschaftspolitisch zentristischen und gemäßigten Positionen.

In unserer Befragung konnten die Teilnehmenden ihre Präferenzen in Bezug auf Parteiprogramme angeben, die unterschiedliche politische Positionen zu Themen wie Renten, Kinderbetreuung, Migration und CO2-Besteuerung beinhalteten.[5] Unser Ziel bestand darin, zwei zentrale Fragen in Bezug auf die potenzielle Wählerschaft linker Parteien beantworten zu können: a) Welche Parteiprogramme sind im Allgemeinen überzeugender? Und gibt es b) innerhalb der Wählerschaft klare Unterschiede in Bezug auf die Überstützung verschiedener Parteiprogramme?

Keine Unterschiede zwischen sozialen Schichten

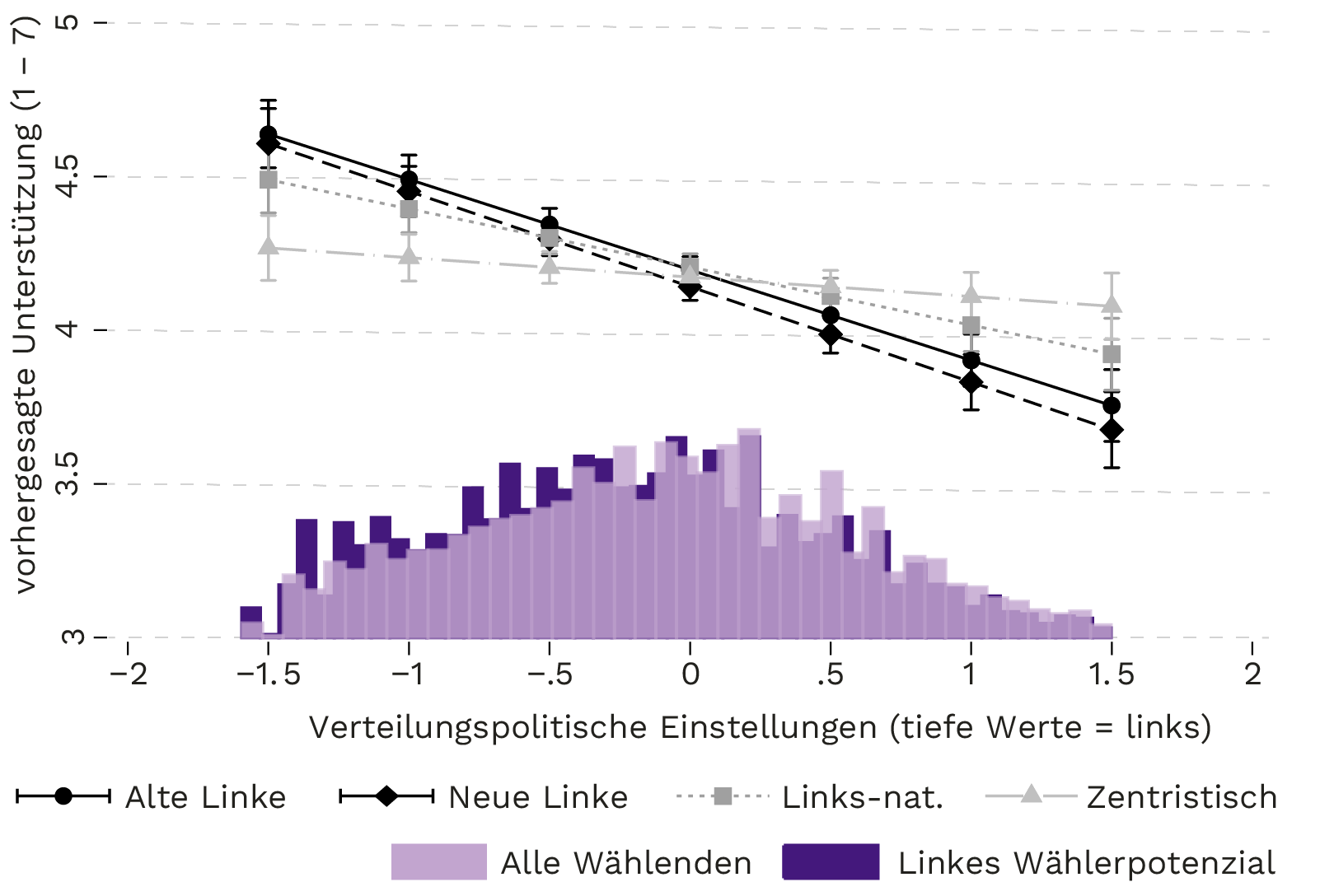

Aus Abbildung 1 geht die Unterstützung für die vier Typen von Parteiprogrammen hervor, in Abhängigkeit der Einstellungen zu verteilungspolitischen Fragen (x-Achse, verteilungspolitische Einstellungen von links nach rechts). Die Abbildung zeigt, wie sich die potenzielle Wählerschaft linker Parteien (schwarze Balken) von der gesamten Wählerschaft (grauen Balken) unterscheidet. Wie zu erwarten, konzentriert sich das Wählerpotenzial der sozialdemokratischen Parteien (schwarze Balken) auf die linke Seite, d. h. diese Wählende teilen im Durchschnitt wirtschaftlich linke Positionen. Es ist eindeutig nicht der Fall, dass wirtschaftlich linksstehende Personen soziokulturell progressive Positionen weniger unterstützen würden. Wir stellen zudem fest, dass bei denjenigen, die wirtschaftlich links stehen, sowohl neue linke als auch alte linke Programme etwas beliebter sind als linksnationale Programme. Zentristische Positionen sind am unbeliebtesten.

Abbildung 1 – Unterstützung für Typen von Programmen in Abhängigkeit der Einstellung zu verteilungspolitischen Fragen

Abbildung: Alix d’Agostino, DeFacto – Datenquelle: Abou-Chadi et al. 2024

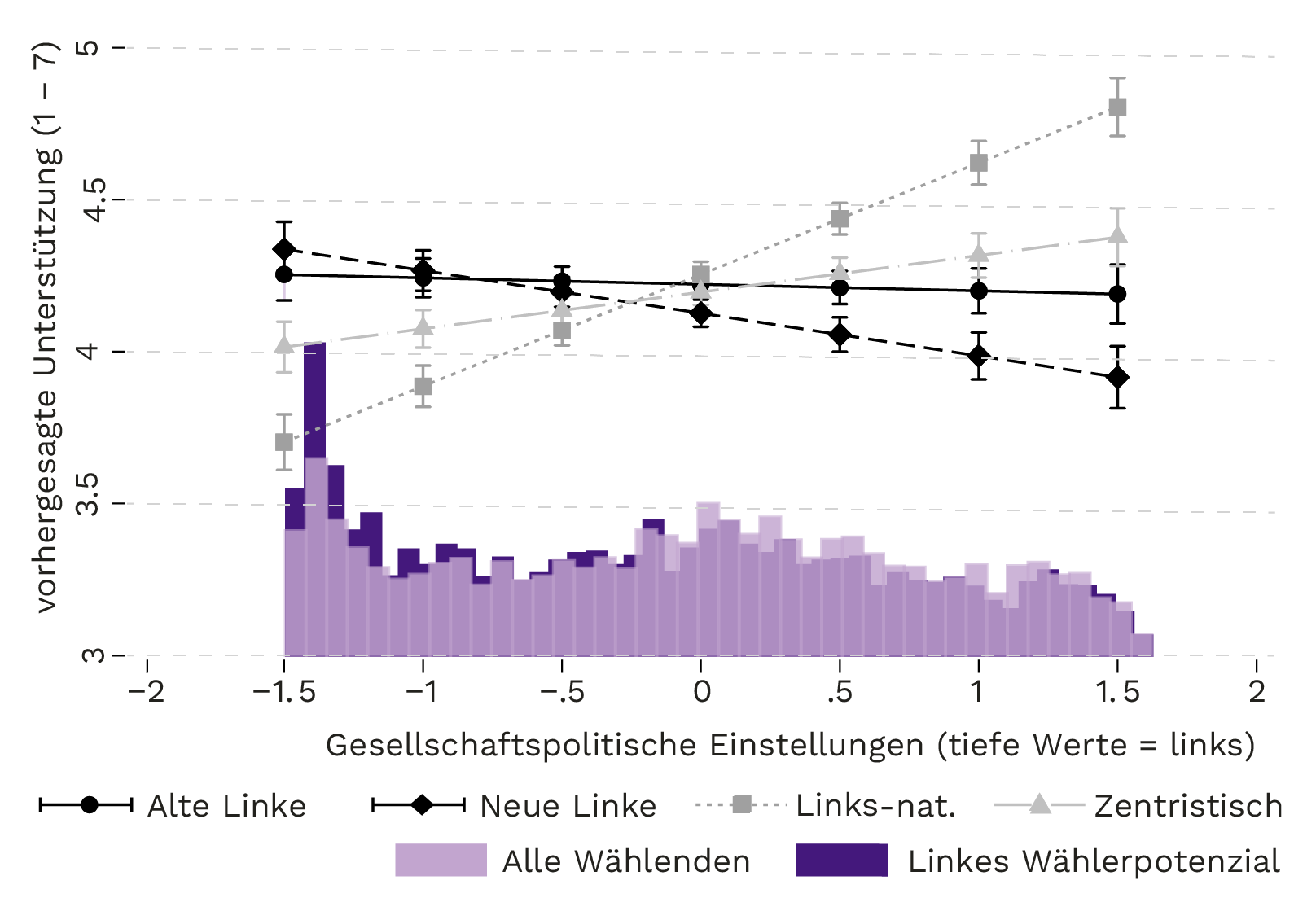

Abbildung 2 wiederholt diese Analyse, um zu sehen, ob es zutrifft, dass gesellschaftspolitisch progressive Wählerschaften traditionelle linke Parteiprogramme weniger stark unterstützen. Doch auch bei dieser Analyse finden wir keinen Hinweis darauf, dass diese Annahme zutrifft. Abbildung 2 zeigt die Unterstützung für die vier verschiedenen Programmtypen auf der Grundlage gesellschaftspolitischer Einstellungen. Dabei wird deutlich, dass unter den gesellschaftspolitisch progressiven Wählenden – einer Wählergruppe, die in der potenziellen sozialdemokratischen Wählerschaft stark übervertreten ist – sowohl das «neulinke» wie auch das «altlinke» Parteiprogramm deutlich populärer sind als zentristische und linksnationale Programme. Zwischen neuen linken und alten linken Programmen gibt es keine signifikanten Unterschiede. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sogenannt neue linke wie auch alte linke programmatische Strategien sowohl bei wirtschaftlich linken als auch bei gesellschaftspolitisch progressiven Wählenden die größte Unterstützung erfahren.

Abbildung 2 – Unterstützung für Typen von Programmen in Abhängigkeit von soziokulturellen Einstellungen

Abbildung: Alix d’Agostino, DeFacto – Datenquelle: Abou-Chadi et al. 2024

Keine gespaltene Linke

Die These einer Spaltung der Linken ist zwar ein starkes Narrativ, unsere empirischen Analysen zeigen aber, dass es sich dabei weitgehend um einen Mythos handelt. Basierend auf Umfragen lässt sich klar festhalten, dass die sehr breite potenzielle linke Wählerschaft sowohl verteilungspolitisch linke wie auch gesellschaftspolitisch progressive Positionen unterstützt. Die Wählergruppen, die verteilungspolitisch links eingestellt sind, unterstützen auch eine gesellschaftspolitisch progressive Politik. Wählende, die gesellschaftspolitisch progressiv eingestellt sind, bevorzugen auch in Wirtschaftsfragen linke Lösungen. Es gibt daher kaum empirische Belege für ein Dilemma innerhalb der Linken zwischen einer materiellen oder einer postmateriellen Ausrichtung. Progressive Parteien haben somit das Potenzial, eine Allianz zu bilden, die sowohl auf verteilungspolitisch linken als auch auf gesellschaftspolitisch progressiven Positionen basiert. Der Mythos des gespaltenen linken Lagers stand der Bildung einer solchen Allianz aber bisher stark im Weg.

Anmerkungen:

[1] Oesch, Daniel, und Line Rennwald (2018): Electoral competition in Europe’s new tripolar political space. Class voting for the left, centre-right and radical right, in: European Journal of Political Research 57 (4): 783–807.

[2] Abou-Chadi, Tarik, und Simon Hix (2021): Brahmin Left versus Merchant Right? Education, class, multiparty competition, and redistribution in Western Europe, in: The British journal of sociology 72 (1): 79–92; Häusermann, Silja, und Hans-Peter Kriesi (2015): What Do Voters Want? Dimensions and Configurations in Individual-Level Preferences and Party Choice, in: The politics of advanced capitalism, eds. Pablo Beramendi, Silja Häusermann, Herbert Kitschelt and Hans-Peter Kriesi. New York: Cambridge University Press, 202–30; Kitschelt, Herbert, und Philipp Rehm (2014): Occupations as a Site of Political Preference Formation, in: Comparative Political Studies 47 (12): 1670-1706.

[3] Abou-Chadi, Tarik, Reto Mitteregger, und Cas Mudde (2021): Left behind by the working class? Social Democracy’s Electoral Crisis and the Rise of the Radical Right, in: Friedrich-Ebert-Stiftung. Empirical Social Research, online unter: Abou-Chadi, Tarik, Reto Mitteregger, und Cas Mudde (2021): Left behind by the working class? Social Democracy’s Electoral Crisis and the Rise of the Radical Right.” Friedrich-Ebert-Stiftung. Empirical Social Research. [letzter Zugriff: 12.02.2025].

[4] Abou-Chadi, Tarik, Silja Häusermann, Reto Mitteregger, Nadja Mosimann, und Markus Wagner (2024): Old Left, New Left, Centrist or Left Nationalist? Determinants of support for different social democratic programmatic strategies, in: Silja Häusermann and Herbert Kitschelt (eds). Beyond Social Democracy. The Transformation of the Left in Emerging Knowledge Societies. Cambridge and New York: Cambridge University Press.

[5] Für Details siehe Abou-Chadi et al. 2024.

Dieser Beitrag ist Teil einer Serie von Policy Briefs des Progressive Politics Research Networks

In Kooperation mit DeFacto