Politischer werden! Bürgergesellschaft und Demokratie neu denken

Roland Roth befasst sich mit den gegenläufigen Entwicklungen der Zivilgesellschaft. Während auf der einen Seite antidemokratische Praktiken sowie der Aufstieg populistischer und autoritärer Bewegungen Politik und Gesellschaft herausfordern, steht auf der anderen Seite eine breite solidarische Bürgerbeteiligung. Allerdings seien „Tendenzen zur De-Politisierung, Instrumentalisierung und Ökonomisierung des bürgerschaftlichen Engagements unübersehbar.“ Diesen Entwicklungen stellt er die Idee einer vielfältigen Demokratie entgegen und skizziert deren Elemente und Voraussetzungen.

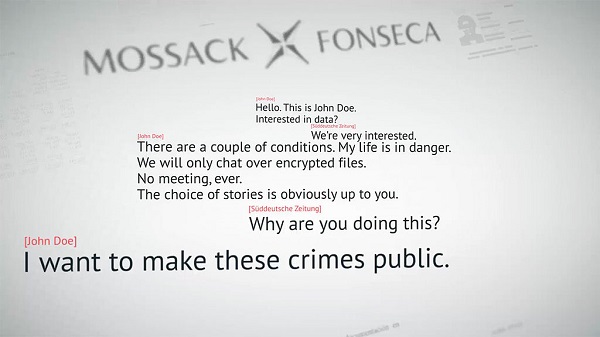

Steueroasen und Geldwäschedelikte, wie sie 2016 mit den Panama Papers enthüllt wurden, sind nur ein Anzeichen für die Erosion des Demokratiemodells der Nachkriegszeit. (Foto: Wikimedia Commons)

Steueroasen und Geldwäschedelikte, wie sie 2016 mit den Panama Papers enthüllt wurden, sind nur ein Anzeichen für die Erosion des Demokratiemodells der Nachkriegszeit. (Foto: Wikimedia Commons)

Gliederung

I. Warum sollten Freiwilligenagenturen politischer werden?

1. Eine ambivalente Ausgangssituation – Aufbruch und Neuanfang oder reaktionäre Rückbildung und Retrotopien

2. Rapider Zerfall des liberalen Demokratiemodells der Nachkriegszeit

3. Gegentendenzen und der Kampf um das „neue Gesicht der Demokratie“

II. Vielfältige Demokratie

1. Elemente vielfältiger Demokratie

2. Zentrale Herausforderungen

III. „Gutes Engagement“

Literatur

I. Warum sollten Freiwilligenagenturen politischer werden?

Sicher scheint in Sachen Demokratie aktuell nur, dass es, so wie es ist, nicht bleiben wird. Politische Neutralität ist unter diesen Umständen keine Tugend, denn der Verzicht auf Einmischung stärkt im Zweifel jene Kräfte, die autoritäre Rückbildungen anstreben. Zwei Beispiele zu dieser ambivalenten Lage in Sachen Demokratie:

Erstes Beispiel: Der Einzug der „Alternative für Deutschland“ (AfD) in 14 Landesparlamente und den Bundestag

Die Wahlerfolge der rechtspopulistischen und in Teilen rechtsextremen Partei haben zwei entgegengesetzte Bewertungen erfahren. Einerseits wird dies als Normalisierung und als Anschluss an europäische Entwicklungen gewertet, denn dort sind solche Kräfte bereits seit Jahrzehnten erfolgreich und regieren mit. Auch wenn sie durchaus ihre hässlichen Seiten hat, bringt die AfD Nichtwähler wieder zur Wahl. Die radikale Kritik an EU, Globalisierung und Migration finde endlich auch den Weg in die Parlamente. Dies belebe die politischen Debatten und zeige, wie robust und integrationsfähig unser repräsentatives System ist. Schließlich sei durch die Parlamentspräsenz auch ein positiver Mäßigungseffekt zu erwarten. Wird Kritik im Parlament und nicht auf der Straße vorgebracht, fällt sie in aller Regel moderater aus. Der nachlassende Zulauf von Pegida etc. sei ein Zeichen in diese Richtung.

Andererseits werden die AfD-Wahlerfolge als ein politischer Dammbruch gesehen, der eine Rechtsverschiebung in der politischen Landschaft mit sich bringen wird. Nicht nur die CSU scheint dies belegen zu wollen, wenn sie ihre „rechte Flanke“ schließen will. Auch die Lindner-FDP hat im Bundestagswahlkampf ihre liberalen Positionen in Sachen Flucht und Asyl abgeräumt und macht auf Härte, wenn es um Abschottung gegen und Abschiebung von all denen geht, die uns nicht nützen. Selten hat sich in Deutschland das sozialdarwinistische Gesicht des Neoliberalismus so offen gezeigt. Spuren dieser Diskursverschiebung nach rechts lassen sich auch bei den übrigen Parteien finden.

Auf den ersten Blick finden wir Belege für beides. Wie der jüngste Thüringen-Monitor, der vor wenigen Wochen vorgestellt wurde, zeigt, steigen aktuell (die Daten wurden im Sommer 2017 erhoben) in Thüringen Demokratiezufriedenheit, Wahlbeteiligung und die Bereitschaft zur Mitarbeit in Parteien. Dies hat wohl in erster Linie mit den Erfolgen der AfD zu tun, bietet sie doch die Möglichkeit für bisher „stumme“ Gruppen zur Wahlurne zu gehen und sich in den Parlamenten vertreten zu sehen. Aber dieses positive Bild ist trügerisch. Zwar seien 57 Prozent der Befragten mit der Demokratie zufrieden, gleichzeitig sehen 69 Prozent ihre Anliegen in der Demokratie nicht wirksam vertreten, 74 Prozent beklagen, dass die Parteien nur ihre Stimme haben wollen, aber kein Interesse an ihren Ansichten haben, und 63 Prozent wollen eine starke Partei, die die „Volksgemeinschaft“ verkörpert (Best u. a. 2017: 199).

Ähnliche Ambivalenzen lassen sich bei sozialen Fragen beobachten. 88 Prozent wünschen sich eine Umverteilung von Oben nach Unten. Gleichzeitig fordern 83 Prozent mehr Härte gegen Asylbewerber und 54 Prozent gehen davon aus, dass diese keine echten Fluchtgründe hätten. Zu beobachten sei, so die Autoren des Monitors, eine Ethnisierung der sozialen Frage: „soziale Gleichheit und soziale Gerechtigkeit nur für eine homogene Mehrheitsgesellschaft der Alteingesessenen“ (200). Zudem sind 41 Prozent der Befragten in Thüringen ethnozentristisch eingestellt, das heißt sie teilen nationalistische und fremdenfeindliche Positionen (201) und ihr Anteil ist keineswegs rückläufig. Der Anteil der rechtsextrem Eingestellten ist im letzten Jahr von 16 auf 19 Prozent gestiegen.

Ein twitternder Trump hätte, so die zugespitzte Botschaft, auch in Thüringen durchaus Wahlchancen, wenn er denn – so viel DDR-Tradition muss sein – die entsprechenden Weihen von Putin und Radio Moskau vorweisen könnte.

Zweites Beispiel: Aufnahme und Integration von Geflüchteten

In den letzten zwei Jahren war ich an mehreren empirischen Studien in diesem Themenfeld beteiligt, unter anderem an einer Befragung von kommunal Verantwortlichen Anfang und Ende 2016 (Gesemann/Roth 2017) und einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung mit knapp 4.000 Befragten im Frühjahr und Sommer diesen Jahres in vier Kommunen (Ost/West und größere/mittlere Städte). Die Befunde, die von einer Vielzahl anderer Untersuchungen unterstützt werden, haben eine übereinstimmende Tendenz:

- Die überraschend große Zahl von Flüchtlingen, die im Sommer und Herbst 2015 vorübergehend die Chance hatte, nach Deutschland zu kommen, hat eine Welle von Hilfsbereitschaft ausgelöst. Mehr als 40 Prozent der Bevölkerung hat sich in der einen oder anderen Form in den letzten beiden Jahren für Geflüchtete engagiert, und im Umfeld von Sammelunterkünften war die Zahl deutlich größer. Zu den positiven Resultaten dieser Unterstützungsaktionen hat auch eine bislang vergleichsweise erfolgreiche kommunale Integrationspolitik getragen.

- Auch in im Sommer 2017 sind die Unterstützung von Geflüchteten, die Akzeptanz von Vielfalt und der soziale Zusammenhalt in den von uns untersuchten Kommunen groß. Es sind immer Mehrheiten, teilweise große Mehrheiten, die diese Offenheit unterstützen. Es gibt also keinen Anlass zur Dramatisierung, mit der die AfD ihr Geschäft betreibt. Gleichzeitig fühlen sich Minderheiten zwischen 5 und 25 Prozent bedroht und reagieren befremdet und abwehrend – besonders stark auf vermeintliche oder reale Muslime. Dem entspricht auch eine anhaltend hohe Zahl von Gewalttaten gegen Geflüchtete und Anschlägen auf Unterkünfte.

- Erstaunlicherweise sind die Unterschiede zwischen ostdeutschen und westdeutschen Kommunen geringer als die innerhalb der Städte. In einzelnen Stadtteilen schmelzen die Akzeptanzwerte für Vielfalt ab und die Gegnerschaft umfasst ein Drittel der Befragten und mehr. In sozial schwächeren Quartieren vollzieht sich eine Ethnisierung der sozialen Frage, werden Gefühle des sozialräumlichen, infrastrukturellen und individuellen Abgehängtseins auf die neuen Sündenböcke projiziert. Es darf bezweifelt werden, dass ohne einen sozialen Ausgleich und eine Politik der Vielfalt diese Polarisierungstendenzen eingefangen werden können. Vermutlich verfügen gerade jene Kommunen und Quartiere, die dies am dringendsten brauchten, nicht über die nötigen Ressourcen. Lokale Gerechtigkeit wird zu einem zentralen Konfliktthema.

- Zwei weitere Befunde dieser und anderer Studien zum sozialen Zusammenhalt sollten uns Sorgen bereiten. Bei der Frage nach dem Vertrauen in Institutionen rangieren Parteien und Politiker bundesweit wie kommunal weit hinten – deutlich hinter der Gemeindeverwaltung, der Polizei und anderen Institutionen der Exekutive, obwohl die lokale Integrationspolitik relativ gute Noten bekommt. Wir haben somit ein anhaltendes Akzeptanz- und Legitimationsproblem mit zentralen Institutionen repräsentativer Demokratie, die aus der Sicht von Mehrheiten weder offen noch verantwortlich erscheinen.

- Selbstverständlich haben wir auch nach dem bürgerschaftlichen Engagement gefragt. Die Kluft zwischen einem vergleichsweise geringen politischen und einem breiten sozialen Engagement scheint größer zu werden. Zugespitzt lässt sich die Aussage riskieren, dass es eine Tendenz in Richtung US-amerikanische Verhältnisse gibt: Engagement präsentiert sich zunehmend nicht nur unpolitisch, sondern antipolitisch in deutlicher Absetzung von demokratischen Institutionen. Zu dieser Tendenz tragen sicherlich auch solche publizistisch breit gestreuten unternehmerischen Initiativen wie aktuell der „Google Impact Challenge“ bei, der unter der Überschrift „Aufbruch Ehrenamt. Wie Engagement und Hilfe noch mehr bewirkt“ eine Fördersumme von vier Millionen Euro auslobt (g.co/Zukunftswerkstatt/Ehrenamt). Ungeniert wird für eine Digitalisierung und Effizienzorientierung im sozialen Engagement geworben. „Kollaborative Produkte“ sollen das Unternehmensportfolio erweitern – und vielleicht auch verdecken, dass mit etwas mehr Steuerehrlichkeit dieser Firma ein Tausendfaches der ausgelobten Summe für öffentliche Aufgaben zur Verfügung stünde.

2. Rapider Zerfall des liberalen Demokratiemodells der Nachkriegszeit

Es häufen sich die Anzeichen für einen rapiden Zerfall des Demokratiemodells der Nachkriegszeit. In Deutschland beruhte es wie in anderen westeuropäischen Ländern auf einem vergleichsweise starken System intermediärer Interessenvermittlung durch Parteien, Verbände und Gewerkschaften. Über den Wahltag hinaus sollte es sicherstellen, dass der Abstand zwischen den Interessen der (organisierten) Bürgerschaft und den politischen Entscheidungsträgern nicht allzu groß wird. Der Abstand hat inzwischen tendenziell zur Abtrennung einer kleinen professionell betriebenen, elitären politischen Sphäre geführt, die über Wahlen, Parteien und Verbände nur noch locker mit dem Rest der Gesellschaft verknüpft ist. Populistische Inszenierungen und „unternehmerische Politik“ treten an die Stelle der klassischen Interessenvermittlung – so die Botschaft solch unterschiedlicher Akteure wie Trump, Macron oder Kurz, deren Erfolge auf dem Zerfall des „alten“ Parteiengefüges beruhen.

Solche Erosionserscheinungen hat der Politologe Peter Mair (2013) als „hollowing- out“, als Aushöhlen beschrieben. Wichtige Indikatoren sind eine langfristig nachlassende Wahlbeteiligung, sinkende Mitgliedszahlen in den Parteien, die Herausforderungen durch neue soziale Bewegungen und der Aufstieg populistischer und autoritärer Bewegungen und Parteien. Wenn heute von Krisen der Demokratie die Rede ist, dann geht es vor allem um diese Zerfallserscheinungen dieses Nachkriegsmodells.

Diese Zerfalls- und Bedrohungsperspektive, die Colin Crouch mit seiner vieldiskutierten Postdemokratie-These angefacht hat, gilt es ernst zu nehmen. Dazu geben nicht nur die Panama- und Paradise-Paper Anlass, die Teile einer transnationalen herrschenden Klasse zeigen, die sich längst von demokratischen Normen und nationalstaatlichen Verpflichtungen verabschiedet haben. Autoritäre Mobilisierungen und der Aufstieg rechtspopulistischer Parteien und Bewegungen geben durchaus Anlass zur Sorge, eint sie doch eine genuin antidemokratische Grundstimmung, auch wenn diese Gruppierungen ihre Machtpositionen nicht durch Putsch, sondern durch Wahlen, das heißt innerhalb demokratischer Institutionen erobern.

Unterhalb der autoritär-populistischen Inszenierungen droht die Wiederkehr einer sich selbst als weitgehend un- und vorpolitisch verstehenden Zivilgesellschaft. Sie war in den Nachkriegsjahrzehnten – aus der Sicht der an den US-Verhältnissen geschulten „realistischen Demokratietheorie“ – zentral für das Funktionieren liberaler Demokratien, und politische Apathie galt als Stabilitätsnachweis. Versuche ihrer Politisierung wurden als totalitäre Versuchung zurückgewiesen. Ein Selbstbild, das sein besonderes Profil in Zeiten des Ost-West-Gegensatzes und des gar nicht so „Kalten Krieges“ gewann, könnte erneut an Einfluss und Realitätsgehalt gewinnen.

3. Gegentendenzen und der Kampf um das „neue Gesicht der Demokratie“

Es gibt jedoch auch viele positive Elemente in der demokratischen Entwicklung der letzten Jahrzehnte, die nicht übersehen werden dürfen. Die Beteiligungsansprüche sind größer geworden, mehr als zwei Drittel der Kinder wachsen heute in sogenannten Verhandlungsfamilien auf, die Zahl der demokratischen Innovationen hat deutlich zugenommen – von demokratischen Kita-Verfassungen über Schülerhaushalte bis hin zu kommunalen Beteiligungsleitlinien. Es gibt einen deutlichen Trend in Richtung Verbindlichkeit und Institutionalisierung, wenn heute von Bürgerbeteiligung gesprochen wird.

Insgesamt sind die demokratischen Ansprüche an den politischen Prozess, aber auch an alltägliche Institutionen und Beziehungsverhältnisse deutlich gestiegen. Die Theoretiker der Postdemokratie tendieren dazu, diesen Teil der jüngsten Entwicklungen zu übersehen oder als Mogelpackung und Simulation abzuwerten.

Zivilgesellschaft und Engagement spielen in diesem Prozess eine zunehmend wichtige Rolle. Gelingt es, die Erosion der Volksparteien durch eine zivilgesellschaftliche politische Willensbildung zu kompensieren beziehungsweise zu ergänzen und die Arbeit an politischen Lösungen gemeinsam voranzubringen? Gelingt es, den autoritären Zumutungen etwas entgegenzusetzen, die sich gegen eine Demokratisierung der Geschlechterverhältnisse und gegen Offenheit und Vielfalt formieren?

Wenn das Wort „Kampf“ fällt, schrecken vermutlich viele zurück. Der deutschen Tradition entsprechend sollten wir von ständigen alltäglichen Auseinandersetzungen sprechen, die in der Summe die Richtung der Veränderung beeinflussen. Es dürfte deutlich geworden sein, dass freiwilliges Engagement dabei zu einem wichtigen Kampffeld geworden ist. Seine Zurückdrängung in Richtung traditionelles, un- und vorpolitisches Ehrenamt beschreibt eine starke Tendenz. Politisch kastriert taugt es auch als Unterfutter autoritärer politischer Formierungen. Gleichzeitig gibt es Widerstände aus einem selbstbewussten bürgerschaftlichen Engagement, das auch politische Gestaltungsansprüche geltend macht – wie zuletzt in zahlreichen Helfergruppen und Flüchtlingsinitiativen, die sich gemeinsam mit den Betroffenen gegen bürokratische Schikanen, Diskriminierungen und Abschiebungen wehren. Freiwilligenagenturen können und sollten freiwilliges Engagement nicht politisch formatieren wollen, aber sie können sehr wohl Einfluss auf das Selbstverständnis der Engagierten nehmen – nicht zuletzt, indem sie Diskussionsforen schaffen und damit zu einer demokratischen Öffentlichkeit beitragen.

Gibt es Leitbilder und Entwicklungstendenzen, auf die sich die Auseinandersetzungen um das „neue Gesicht der Demokratie“ stützen können? In welchen Arenen spielen sich die demokratischen Konflikte und Kontroversen heute ab? Hilfreich scheint mir dabei die Idee einer vielfältigen Demokratie – und zwar in einer spezifischen Lesart. Zentral ist dabei ein stärkendes Zusammenspiel unterschiedlicher Demokratieformen. Dies wird nur gelingen, wenn es zu strukturellen Reformen und Neuorientierungen innerhalb der einzelnen Demokratieelemente kommt und die Tendenz zur wechselseitigen Beschädigung durch neue konfliktfähige Kooperationsformen abgelöst werden kann. Keine dieser Formen ist zudem gegen Instrumentalisierungsversuche von antidemokratischen Kräften immun.

1. Elemente vielfältiger Demokratie

Demokratisches Engagement und Partizipation finden heute nicht mehr ausschließlich im Wahlakt ihren Anfang und ihr Ende. Wir erleben einen Trend in Richtung „vielfältige Demokratie“ (vgl. Bertelsmann Stiftung / Staatsministerium Baden-Württemberg 2014), die – so mein Vorschlag – aus fünf unterschiedlichen Elementen besteht:

1. Formen der repräsentativen Demokratie und ihrer Institutionen (Wahlen, Parteien, Parlamente, das etablierte System intermediärer Interessenvermittlung etc.)

Sie erfahren noch immer hohe, wenn auch sinkende Wertschätzung und produzieren weit mehr als 90 Prozent aller Entscheidungen – selbst in Ländern wie der Schweiz mit einer starken Tradition direktdemokratischer Verfahren. Aber sie können heute keinen Alleinvertretungsanspruch in Sachen Demokratie mehr geltend machen. Zudem hat deren Legitimationskraft deutlich gelitten. So werden zum Beispiel zentrale Infrastrukturentscheidungen (siehe die jüngste Absage der Gebietsreform in Brandenburg) heute oft nur noch akzeptiert, wenn zusätzliche Formen der Bürgerbeteiligung angeboten werden.

Die Zukunft der repräsentativen Demokratieformen hängt stark von ihrer Korrekturfähigkeit und Sensibilisierung für Grenzen und Fehlentwicklung ab. Einige Baustellen seien genannt:

- Wahlrecht und politische Bürgerrechte, die wachsende Teile der zugewanderten Bevölkerung ausschließen oder nur mit minderen Rechten ausstatten. Dies gilt auch für junge Menschen.

- Größerer Einfluss der Mitgliedschaft in den Parteien, damit innerparteiliche Willensbildungsprozesse wieder stärker in der Bevölkerung verankert sind.

- Offene Foren in die Zivilgesellschaft hinein (Nolte 2017), da Mitgliedschaften nur begrenzt attraktiv sind.

- Eine überzeugende Debattenkultur im Parlament, deren deliberative Qualität derzeit zu wünschen übrig lässt.

Erinnert sei an eine Warnung von Ernst Fraenkel, einem der Gründungsväter der Nachkriegspolitologie aus dem Jahre 1958, dass repräsentative Formen zu oligarchischer Herrschaft tendieren, wenn ihre Willensbildungsprozesse, Kompromisse und Entscheidungen nicht mehr kommuniziert und öffentlich debattiert werden.

Dass die repräsentative Arena umkämpft ist, zeigen nicht zuletzt die Wahlerfolge der AfD. Gegenwärtig gibt es wenig Reformbereitschaft in eigener Sache, wie das traurige Schicksal der Forderung nach einer Demokratie-Enquete im Deutschen Bundestag zeigt.

2. Direktdemokratische Formen, die auf verbindliche Entscheidungen zielen (Sachvoten), wie zum Beispiel Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, aber auch bestimmte Versionen des Bürgerhaushalts, wenn die Bürgerschaft über Budgets beziehungsweise Teile davon (mit-)entscheiden kann.

Sie erfreuen sich in der Bürgerschaft insgesamt großer Wertschätzung, während die repräsentativen Entscheidungsträger eher zurückhaltend sind (vgl. Bertelsmann Stiftung / Staatsministerium Baden-Württemberg 2014). Seit der Vereinigung hat ein deutlicher Ausbau direkt-demokratischer Format auf kommunaler und auf Landesebene stattgefunden. Allerdings ist das Gesamtaufkommen noch immer sehr bescheiden. So verzeichnet der Bürgerbegehrensbericht des Jahres 2016 von 1956 bis Ende 2015 die stolze Zahl von 6.958 kommunalen Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, die überwiegend von den Bewohnern initiiert wurden. 3.491 Begehren führten zu einem Bürgerentscheid. Mehr als die Hälfte aller Verfahren fand nach 2003 statt – allein 2015 wurden 348 Verfahren eingeleitet.

Wie die Praxis in der Schweiz zeigt, wird nicht nur das Gros der politischen Entscheidungen weiterhin repräsentativ gefällt, sondern die politischen Parteien spielen auch bei Abstimmungen eine zentrale Rolle. Direktdemokratische Verfahren können Parlamente korrigieren, aber nicht ersetzen. Es ist sicherlich potenziell ein demokratischer Zugewinn, wenn wichtige Sachentscheide in die Hände des Souveräns zurückgeholt werden können. Bisherige Erfahrungen in Deutschland zeigen, dass die damit verbundenen Ängste (Ausgabenflut, Unverantwortlichkeit, Beute von Minderheiten etc.) weithin unbegründet sind.

Entscheidend ist vielmehr die demokratische Qualität der Abstimmungen selbst. Umfassende Informationen, Transparenz, die deliberative Qualität der Kampagnen, Menschenrechts- und Minderheitenschutz sind einige der Qualitätskriterien.

Wenn die AfD Bürger- und Volksentscheiden eine zentrale Stelle in ihren politischen Forderungen einräumt, bedeutet dies noch keine akute Drohung. Wie zuvor schon die NPD ist auch die AfD bislang kaum in der Lage, ihre politische Agenda auf diesem Wege umzusetzen. Bedrohlicher sind die Anrufung einer identitären völkischen Gemeinschaft, die keine Interessenunterschiede kennt, und die Stilisierung direktdemokratischer Verfahren zur „wahren“ Demokratie.

3. Dialogorientierte, deliberative Beteiligungsformen, die von der öffentlichen Hand, gelegentlich auch von privaten Vorhabenträgern von oben angeboten werden und bislang in eingeschränkter Form auch rechtlich fixiert sind.

Es geht dabei um Anregungen, neuen Ideen und mögliche Prioritäten in der Entscheidungsvorbereitung. Sie sind bei den Beteiligten häufig mit großen Erwartungen verbunden, was die verbesserte Qualität der Entscheidungen, deren größere Interessenberücksichtigung und deren Akzeptanz betrifft.

Zu den dialogorientierten Formaten gehört auch eine sich entwickelnde Beteiligungskultur in öffentlichen Einrichtungen, Stiftungen (zum Beispiel Kinderbeiräte) und in der Umsetzung von Programmen (Kitas, Schulen, Jugendeinrichtungen aber auch Quartiersräte in Gebieten der sozialen Stadt oder Heimbeiräte in Alten- und Pflegeeinrichtungen).

Hochgerechnet von kommunalen Daten auf die Einwohnerzahl Deutschlands (was sicherlich fragwürdig ist) können wir bundesweit mit rund 10.000 kommunalen Beteiligungsverfahren pro Jahr rechnen. Hinzu kommen die Beteiligungsprozesse, die vom Bund und jeweiligen Bundesländern angestoßen werden. In der Summe wäre dies also eine durchaus eindrucksvolle Zahl. Da es dazu keine systematisierten Daten gibt, handelt es sich um eine Blackbox.

Das vermutlich hervorstechendste Kennzeichen der aktuellen Phase von Bürgerbeteiligung ist das Bemühen, zu einer stärkeren Institutionalisierung von Beteiligungsansprüchen und -garantien zu kommen. Ziel ist eine neue kommunale Partizipationskultur, in der alle Beteiligten, nicht zuletzt auch die Bürgerinnen und Bürger, erwarten können, dass wichtige Entscheidungen nur mit Bürgerbeteiligung gefällt werden. Es geht um einen Weg aus einer weit verbreiteten Misstrauenskultur zwischen (Teilen der) Bürgerschaft einerseits, Politik und Verwaltung andererseits, der durch eine verlässliche und wirksame Beteiligungspraxis eröffnet werden soll.

Dazu dienen vor allem kommunale Beteiligungssatzungen und -leitlinien (www.netzwerk-buergerbeteiligung.de), Partizipationsbeauftragte in der Verwaltung, lokale Handbücher Bürgerbeteiligung (so für die Universitätsstadt Tübingen 2016) und verbesserte rechtliche Regelungen (Verwaltungsrichtlinien zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung in Planungsprozessen, die Absenkung der Hürden für direktdemokratische Beteiligungsformen und neue Transparenzgesetze).

Neu ist die Zuarbeit von Unternehmen. Von der Immobilienwirtschaft bis zur Energiebranche scheint heute selbstverständlich, dass ohne frühzeitige Bürgerbeteiligung keine größeren Vorhaben durchsetzbar sind. Begleitet wird diese Entwicklung auch von wichtigen Berufsverbänden. So hat der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) 2014 zwei einschlägige Richtlinien für seine Mitglieder erarbeitet (VDI 7000 „Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung bei Industrie- und Infrastrukturprojekten“ und VDI 7001 „Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung bei Planung und Bau von Infrastrukturprojekten“).

In der Summe ist jedoch festzuhalten, dass sich die dialogorientierte Beteiligungspraxis noch in ihren – durchaus vielversprechenden – Anfängen befindet. Ob die thematische Verbreiterung und die weitere regionale Ausweitung gelingen werden, ist gegenwärtig offen.

4. Proteste, Bürgerinitiativen und soziale Bewegungen sind als der eigentliche Motor auf dem Wege zu einer neuen Beteiligungskultur anzusehen.

Mit ihrem Widerspruch, ihren Experimenten und Gegenentwürfen fordern sie von unten mehr Beteiligung ein, setzen neue Themen auf die Agenda, entwickeln Alternativen und erproben soziale Innovationen. Da dies in wachsender Zahl seit mehreren Jahrzehnten der Fall ist, können wir davon ausgehen, dass diese Beteiligungsoption in der Bürgerschaft gut verankert ist.

Auch in diesem Demokratiefeld darf nicht übersehen werden, dass die antidemokratische Nutzung von Protest deutlich zugenommen hat – erinnert sei an die zahlreichen Protestmobilisierungen gegen Flüchtlingsunterkünfte oder die Provokationspraxis der „Identitären“.

Protest hat schon vor geraumer Zeit den Nimbus eingebüßt, eine ausschließlich progressive Demokratieform zu sein. Umso mehr kommt es darauf an, Demokratiestandards an die Praxis sozialer Bewegungen und die Demokratieverträglichkeit ihrer Themen anzulegen.

5. Bürgerschaftliches Engagement, das sich in vielfältigen Formen an der Gestaltung des Gemeinwesens beteiligt und dadurch ein demokratisches Mandat wahrnimmt.

„Im Kleinen etwas gestalten können“ lautet seit Jahren der größte gemeinsame Nenner, wenn es um die Motivation und die Ansprüche der Engagierten von heute geht. Solche politischen Gestaltungsansprüche werden ignoriert, wenn freiwilliges Engagement nur als vorpolitische Aktivität in der Sphäre der Zivilgesellschaft angesiedelt wird.

Am deutlichsten wird der politische Impuls bei den zahlreichen Themenanwälten, die in Form von Nichtregierungsorganisationen den politischen Raum bevölkern. Sie tragen erheblich dazu bei, dass Regierungshandeln einer öffentlichen Kontrolle ausgesetzt wird. Transparency International, Lobby Control oder Abgeordneten-Watch haben sich zum Beispiel große Verdienste in der Entwicklung zu einer „Monitory Democracy“ (Keane 2009) erworben, die demokratische Verantwortlichkeit von den Regierenden einklagt.

In zwei Anfang und Ende 2016 durchgeführten Befragungen von Kommunen sehen diese im starken freiwilligen Engagement der Bevölkerung die zentrale Ressource für die Bewältigung der aktuellen Herausforderungen bei der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen. Dies betonen nahezu 90 Prozent aller befragten Kommunen (Gesemann/Roth 2016). Drei von vier Kommunen verweisen zudem auf aktive Willkommens- beziehungsweise Flüchtlingsinitiativen und heben die Offenheit und das Engagement ihrer Vereine hervor. Diese Aussagen widersprechen populären Einschätzungen, wonach das spontane Engagement des Herbsts 2015 abgeebbt und in Enttäuschung umgeschlagen sei. Offensichtlich ging es vielen Engagierten nicht nur um schnelle Nothilfe, sondern sie zeigen auch Bereitschaft zum dauerhaften Engagement. Das überraschend intensive und anhaltende freiwillige Engagement zeigt zudem, dass die Befunde der Freiwilligensurveys zu einer generell angewachsenen Bereitschaft zum Engagement in der Bevölkerung belastbar sind. Bei entsprechenden Herausforderungen engagieren sich offensichtlich Menschen, die bisher keinen Anlass oder keine Gelegenheit für sich gesehen haben. Und sie tun dies nicht in erster Linie aus geselligen, beruflichen oder gemeinschaftlichen Motiven im Nahbereich, denn Engagement für Flüchtlinge setzt Empathie und Verständnis für „Fremde“, das heißt für Menschen aus fernen Kulturen und Ländern voraus.

Trotz der unerwarteten Stärke der Zivilgesellschaft sind Tendenzen zur Depolitisierung, Instrumentalisierung und Ökonomisierung des bürgerschaftlichen Engagements unübersehbar. Es sollte im wohlverstandenen Eigeninteresse von Freiwilligenagenturen sein, gegen solche Tendenzen anzugehen, die letztlich zu all dem führt, was angeblich immer vermieden werden sollte: Engagement als Lückenbüßer und Ausfallbürge.

Dass auch das freiwillige Engagement nicht nur demokratiestärkend wirkt, haben schon in der Vergangenheit NPD-Hüpfburgen und Kinderfeste oder die Kaperung von Heimatvereinen durch örtliche Kameradschaften sichtbar gemacht. Selbst das bürgerschaftliche Engagement wird von der AfD „entdeckt“. Deren Stadtratsfraktion hat in Gifhorn Anfang November ein Bürgerbudget von 30.000 EUR zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements beantragt, um sich als „Bürgerpartei“ zu profilieren.

Die Idee der vielfältigen Demokratie trägt einem veränderten Politikverständnis Rechnung, das nicht nur Entscheidungen im politischen System im engeren Sinne anspricht, sondern die Entfaltung von demokratischen Beteiligungs- und Gestaltungsmöglichkeiten in allen Lebensbereichen thematisiert, sei es in zivilgesellschaftlichen Organisationen, in der Wirtschaft oder in staatlichen Einrichtungen (Kita-Satzungen, demokratische Schulkultur, beteiligungsfreundliche öffentliche Verwaltungen etc.).

Vielfältige Demokratie lebt zudem von der Überzeugung, dass die neue Kombinatorik dazu dienen kann, die demokratischen Handlungsmöglichkeiten der Bürgerschaft und die demokratische Qualität des Gemeinwesens zu steigern. Sie können sich wechselseitig im Sinne von „checks and balances“ korrigieren. Ob sie stark genug ist, um die Substanzverluste repräsentativer Demokratie der letzten Jahrzehnte zu kompensieren, ist eine offene Frage.

Um den antidemokratischen Tendenzen etwas entgegenzusetzen, wird es verstärkt auf ein verbessertes und vor allem demokratieförderndes Zusammenspiel der verschiedenen Beteiligungsformen ankommen. Im Konflikt um Stuttgart 21, der schließlich mit einem Volksentscheid vorläufig „befriedet“ wurde, waren die angesprochenen Demokratieformen präsent, aber nicht produktiv aufeinander bezogen.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit in einer dominant repräsentativen Demokratie direkte und dialogorientierte Verfahren, aber auch Protest und Engagement als Korrektiv und Ergänzung zu einem demokratischen Qualitätszuwachs beitragen:

1. Das Verhältnis zwischen den unterschiedlichen demokratischen Formen darf nicht „kannibalisierend“ sein.

Es muss vielmehr anerkennend, „entspannt“ und institutionell gut geregelt sein. Besonders die Protagonisten der dominierenden repräsentativen Institutionen tun sich schwer, den demokratischen Mehrwert der anderen Beteiligungsformate zu respektieren. Dass dies durchaus möglich ist, zeigen die wachsende Zahl von kommunalen Leitlinien zur Bürgerbeteiligung, aber auch die verbindliche Beteiligungspraxis in einigen Bundesländern und die Ansätze in einigen Bundesministerien.

2. Keine der Formen sollte als die „einzig wahre“ Form der Demokratie beschworen und beworben werden.

Es ist leicht zu zeigen, dass alle Formen demokratischen Regierens Stärken und Schwächen haben. Die Debatte über mehr Demokratie hat lange darunter gelitten, dass repräsentative Formen als die einzig angemessene Variante beschworen und alle anderen Varianten der politischen Partizipation als „systemwidrig“ ins Abseits gedrängt wurden. Aber es ist auch bedauerlich, wenn zum Beispiel die wichtige Arbeit von Mehr Demokratie e. V. schon durch die Namensgebung (korrekter wäre „Mehr direkte Demokratie e. V.“) in öffentlichen Debatten und von wissenschaftlichen Beobachter/innen mit dem Missverständnis belastet wird, „mehr Demokratie“ könne es nur durch mehr Abstimmungen und Sachvoten geben.

3. Jede der demokratischen Formen muss sich darin bewähren, wie weit es ihr mit ihren Mitteln gelingt, zentrale demokratische Defizite zu verringern.

Dies gilt an erster Stelle für die zunehmende soziale Selektivität aller Beteiligungsformate. Soziale Ungleichheiten sind ein übergreifendes Problem all dieser Elemente vielfältiger Demokratie – und in der Kombination steigt sogar die Gefahr wachsender politischer Ungleichheit. Aber es gibt auch politische Formen, die „stille“ Gruppen erreichen können (Bürgerhaushalte, bei denen es um materielle Entscheidungen und nicht nur um Vorschläge geht, Fonds und Budgets etc.).

Wie können in Parlamenten, Parteien, bei Abstimmungen, in Bürgerforen, aber auch im freiwilligen Engagement soziale Schieflagen abgebaut werden, um die politische Gleichheit als zentrales demokratisches Qualitätsmerkmal nicht nur formal sondern auch de facto zu steigern? Dazu gehört auch die Frage, ob es gelingt, der bereits vorhandenen gesellschaftlichen Vielfalt Ausdruck und Repräsentation zu verschaffen. Wie steht es um ihren Beitrag zur K-Frage, das heißt angesichts der Übermacht ökonomischer Imperative im gegenwärtigen Kapitalismus nicht den Gedanken an eine demokratische Gestaltung des Gemeinwesens aufzugeben. Sicherlich ist die Verwirklichung von Artikel 28 der Allgemeinen Menschenrechtserklärung von 1948 das dickste Brett, an dem es zu bohren gilt: „Jede_r hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können.“

4. Auch in Zeiten von Pegida und „Identitärer Bewegung“ ist es unabdingbar, neben den drei „verfassten“ Formen politischer Beteiligung auch die „unverfassten“ Formen im Blick zu behalten.

Bürgerinitiativen, Protest und soziale Bewegungen einerseits und bürgerschaftliches Engagement andererseits müssen als weitere Quellen demokratischer Legitimation und Qualität anerkannt und berücksichtigt werden. Direkte Demokratie und repräsentative Verfahren setzen auf Mehrheiten. Dagegen gilt es an die Grenzen der Mehrheitsregel und die Legitimität von Minderheitenpositionen zu erinnern (Guggenberger/Offe 1984). Die Geschichte des Atomkonflikts in Deutschland gibt dafür ein eindrucksvolles Beispiel, denn oft waren es lokale Minderheiten, die durch Blockaden die Umsetzung von Standortentscheidungen verhindert (von Wyhl bis Wackersdorf) und damit die Energiefrage offengehalten haben.

5. Es geht nicht nur um „mehr“, sondern vor allem um mehr „gute“ Demokratie.

Dies gilt für alle demokratischen Formate. Bürgerhaushalte zum Beispiel sind eine wunderbare und weitreichende demokratische Idee aus Brasilien, ihre Umsetzung in Deutschland degradiert sie allzu häufig zu einem unverbindlichen kommunalen Vorschlags- und Eingabewesen. Qualitätsansprüche müssen auch bei der Ausgestaltung direkter Demokratie geltend gemacht werden. Ein Knackpunkt ist die dialogische Qualität in der Vorbereitung und Mobilisierung für Referenden (Scholten/Kamps 2014). Warum nicht – wie zum Beispiel in Taiwan – in der Verfassung die Verpflichtung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens festschreiben, bei anstehenden Bürgerentscheiden faire und gehaltvolle Pro- und Kontra-Debatten zur besten Sendezeit mit jeweils von den Gegnern und Befürwortern ausgewählten Repräsentanten einzurichten? Wie steht es um die öffentliche Kostenübernahme bei Abstimmungskampagnen ähnlich der Wahlkampfkostenerstattung, damit solche Kampagnen nicht zur Beute von ressourcenstarken Interessengruppen werden? Warum nicht ein Beteiligungsurlaubs- beziehungsweise Beteiligungsfreistellungsgesetz (analog zu einigen Bildungsurlaubsgesetzen der Länder), das auch jenen Menschen die Chance zur Mitwirkung an anspruchsvollen Beteiligungsformaten eröffnet, die nicht über die nötige Zeit und die erforderliche ökonomische Absicherung verfügen? Mehr Unbescheidenheit ist gefordert, wenn es um die Verbesserung der Qualität der verschiedenen Formen politischer Beteiligung geht. Sonst werden sie kein starkes Gegengewicht zu illiberalen Tendenzen und rechtspopulistischen Kräften bieten können.

Die Qualitätsdebatte über den demokratischen Gehalt des bürgerschaftlichen Engagements steht auf der Tagesordnung. Die Ausgangsfrage sollte lauten, wie und auf welchen Wegen freiwilliges Engagement und die fördernden und vernetzenden Einrichtungen positiv zur Demokratieentwicklung beitragen können. Dabei ist Bescheidenheit, aber auch Selbstbewusstsein angesagt. Hilfreich könnte ein Impuls der Steuerungsgruppe des Arbeitskreises „Bürgergesellschaft und Demokratie“ der Friedrich Ebert Stiftung sein, der im Sommer 2017 vorgelegt worden ist. Seine Prämisse lautet, Engagement braucht Qualität. Nicht jede freiwillige Tätigkeit stärkt Zivilgesellschaft, sozialen Zusammenhalt und Demokratie und entspricht damit den Leitideen des bürgerschaftlichen Engagements. Deshalb sei es an der Zeit, sich erneut über die wesentlichen gesellschaftspolitischen Dimensionen von Engagement und Engagementpolitik zu verständigen.

In einem ausführlichen Papier, an dem ich mitgeschrieben habe, werden zehn Merkmale „guten Engagements“ entwickelt, die auch in anderen Zusammenhängen beachtet werden.

Gutes Engagement

... ist zivil (1)

... fördert und erfordert Beteiligung (2)

... ist eine Säule vielfältiger Demokratie (3)

... stärkt die Bürgerinnen und Bürger (4)

... verdient Anerkennung (5)

... ist eigensinnig und gelegentlich unbequem (6)

... ist inklusiv (7)

... erfordert materielle Absicherung (8)

... braucht Räume (9) und

... benötigt Zeit (10)

Die zehn Punkte dieses Impulspapiers sind ein Denk- und Debattenangebot. Ihr Ziel ist politische Orientierung im Sinne einer (selbst-)kritischen Wiederaneignung und Fortsetzung von Debatten im Umfeld der Enquete-Kommission „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“ und richtet sich an politische Entscheidungsträger_innen in Bund, Ländern und Kommunen und an Akteure einer demokratisch ambitionierten und intervenierenden Zivilgesellschaft.

Dass es dabei nicht um einen Tugendkatalog oder gar um Vorschriften für Engagierte geht, ist selbstverständlich. Schon gar nicht sollen die Thesen einen Pflichtdiskurs unterstützen, wie ihn der „Erste Engagementbericht der Bundesregierung“ angestimmt hat. Freiwilligkeit ist und bleibt ein Wesensmerkmal bürgerschaftlichen Engagements. Wir treten aber für ein individuelles Recht auf Engagement ein, an dessen Verwirklichung sich Engagementpolitik zu bewähren hat. Wir wenden uns zudem gegen starke Tendenzen, Engagierte trotz gegenteiliger Beteuerungen zu Ausfallbürgen der öffentlichen Hand zu machen, sie für vorgegebene politische und soziale Zwecke zu instrumentalisieren und dies durch monetäre Anreize zu befördern. Kritisch sehen wir auch eine Tendenz, im Namen der Vielfalt jede Form öffentlichen Auftretens und gemeinschaftlichen Handelns mit dem Etikett „bürgerschaftlich engagiert“ zu überhöhen. Mit der inflationären Ausweitung des Engagementbegriffs geht, so unsere Befürchtung, dessen Entleerung und Banalisierung einher. Wenn alles öffentliche Handeln jenseits von Markt und Staat als Engagement begriffen wird, verdampfen auch die hochgesteckten Erwartungen, die mit bürgerschaftlichem Engagement verbunden werden: Stärkung des sozialen Zusammenhalts, Entfaltung ziviler Normen und Einübung demokratischer Tugenden.

Die Hinweise auf aktuelle politische Konflikte brauchen hier nicht erneut benannt zu werden. Wir halten es für unabdingbar, zwischen gutem, zivilen, demokratischen Engagement auf der einen Seite und unzivilem, antidemokratischen Engagement auf der anderen, der dunklen Seite der Zivilgesellschaft zu unterscheiden, ohne blind für Grauwerte und Ambivalenzen zu sein. Wir sind davon überzeugt ist, dass gutes Engagement Demokratie ebenso stärkt wie gesellschaftliche Solidarität. Das bürgerschaftliche Engagement, lange Zeit beschworen als der „soziale Kitt der Gesellschaft“, ist selbst wieder zum politischen Konfliktfeld geworden, in dem sich die Spaltung der Gesellschaft manifestiert.

Mehr denn je ist deshalb ein Verständnis von Engagement und Engagementpolitik gefragt, das bei allem Respekt vor und aller Anerkennung der engagierten Vielfalt auf Qualität und nicht nur auf große Zahlen setzt. Dazu gehört der Mut zu unterscheiden und zu streiten. Welches Engagement wollen wir? Welches Engagement stärkt die vielfältige Demokratie? Es geht dabei nicht um eine intellektuelle Selbstvergewisserung. Antworten auf diese Fragen haben – so ist zu hoffen – Einfluss auf das neue Gesicht der Demokratie. Empirische Studien zeigen zudem, dass die Anspruchsvollen in Sachen Demokratie und Engagement besser gegen die stets erwartbaren Enttäuschungen gefeit sind (König 2017: 22).

Baumann, Zygmunt 2017: Retrotopia. Berlin: Suhrkamp

Bertelsmann Stiftung/Staatsministerium Baden-Württemberg (Hg.) 2014: Partizipation im Wandel. Unsere Demokratie zwischen Wählen, Mitmachen und Entscheiden. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung

Best, Heinrich u.a. 2017: Thüringen Monitor 2017. Thüringens ambivalente Mitte: Soziale Lagen und politische Einstellungen. Jena: Friedrich-Schiller-Universität

Fraenkel, Ernst 1958: Die plebiszitären und repräsentativen Elemente im demokratischen Verfassungsstaat. In: ders.: Deutschland und die westlichen Demokratien. Stuttgart: Kohlhammer 1964

Gesemann, Frank/Roth, Roland 2016: Kommunale Flüchtlings- und Integrationspolitik. Ergebnisse einer Umfrage in Städten, Landkreisen und Gemeinden, Berlin: DESI (www.desi-sozialforschung-berlin.de)

Gesemann, Frank/Roth, Roland 2017: Erfolgsfaktoren der kommunalen Integration von Geflüchteten. Berlin: Friedrich Ebert Stiftung; Download: http://library.fes.de/pdf-files/dialog/13372.pdf

Gesemann, Frank u.a 2018: Zusammenhalt vor Ort. Policy Paper. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung

Guggenberger, Bernd/Offe, Claus (Hg.) 1984 : An den Grenzen der Mehrheitsdemokratie. Politik und Soziologie der Mehrheitsregel. Opladen: Westdeutscher Verlag

Keane, John 2009 : The Life and Death of Democracy. London : Simon & Schuster

König, Pascal D. 2017 : Von Demokraten und Populisten – Eine Analyse unterschiedlicher Erwartungen an die Demokratie in Deutschland. In : Zeitschrift für Politikwissenschaft (27) 1, 1-28

Mair, Peter 2013 : Ruling the Void. The Hollowing-Out of Western Democracies. London : Verso

Mehr Demokratie e. V. u. a. 2016: Bürgerbegehren. Bericht 2016. Berlin : Mehr Demokratie e. V. (www.mehr-demokratie.de)

Nolte, Paul 2017 : „Volksparteien wird es nicht mehr geben“. In : Berliner Zeitung vom 26.10.2017

Scholten, Heike/Kamps, Klaus (Hg.) 2014 : Abstimmungskampagnen. Politikvermittlung in der Referendumsdemokratie. Wiesbaden : Springer VS

____________________

1 Zum Begriff vgl. Zygmunt Baumann 2017

Für das Portal für Politikwissenschft leicht veränderte Fassung des Beitrags:

Roland Roth, Politischer werden! Bürgergesellschaft und Demokratie neu denken;

eNewsletter Wegweiser Bürgergesellschaft 1/2018 vom 24.01.2018

https://www.buergergesellschaft.de/fileadmin/pdf/gastbeitrag_roth_180124.pdf

Der Beitrag basiert auf einen Vortrag des Autors am 7.11.2017 im Rahmen der Jahrestagung der Freiwilligenagenturen 2017, die vom 6.-8. November 2017 von der Bundesarbeitsgemeinschaft Freiwilligenagenturen (bagfa) und der Stiftung Mitarbeit in Berlin veranstaltet wurde.

Aus der Annoterten Bibliografie

Weitere Rezension

{BID=40611}

Die Geschichte der Bundesrepublik war lange eine Erfolgsgeschichte, fortgeschrieben mit der Wiedervereinigung. Aktuell aber scheinen die Bedrohungen, auch aus globaler Perspektive, derart zuzunehmen, dass Hajo Funke und Walid Nakschbandi von einer „herausgeforderten Demokratie“ sprechen. Entlang einer Rekapitulation der Entwicklung, die die politische Kultur der Bundesrepublik genommen hat, fragen sie, wie es dazu kommen konnte, dass der lange als unumstößlich geltende demokratische Grundkonsens, der sich in den vergangenen 60 Jahre entwickelt hat, ins Wanken geraten konnte.

weiterlesen

Vortrag

Jürgen Kocka

Zwischen Kapitalismus und Politisierung

Thesen zu einer Zivilgesellschaft im Aufwind

Gut in Form“ – so zeigt sich für Jürgen Kocka mit Blick auf die Ergebnisse jüngerer Erhebungen die Zivilgesellschaft in Deutschland. In seinem Vortrag geht er auf die Eigenschaften und die wandelnde Rolle der Zivilgesellschaft ein. Trotz wachsender Fluidität und Heterogenität verfüge sie über eine eindrucksvolle Kraft, die durch die Digitalisierung vermutlich noch zunehmen dürfte. Kocka weist zudem auf Verflechtungen der Zivilgesellschaft mit Markt und Staat hin.

weiterlesen

zum Thema

Demokratie gestalten – zum Verhältnis von Repräsentation und Partizipation

Weitere Rezension

Die Geschichte der Bundesrepublik war lange eine Erfolgsgeschichte, fortgeschrieben mit der Wiedervereinigung. Aktuell aber scheinen die Bedrohungen, auch aus globaler Perspektive, derart zuzunehmen, dass Hajo Funke und Walid Nakschbandi von einer „herausgeforderten Demokratie“ sprechen. Entlang einer Rekapitulation der Entwicklung, die die politische Kultur der Bundesrepublik genommen hat, fragen sie, wie es dazu kommen konnte, dass der lange als unumstößlich geltende demokratische Grundkonsens, der sich in den vergangenen 60 Jahre entwickelt hat, ins Wanken geraten konnte.

weiterlesen

Vortrag

Jürgen Kocka

Zwischen Kapitalismus und Politisierung

Thesen zu einer Zivilgesellschaft im Aufwind

Gut in Form“ – so zeigt sich für Jürgen Kocka mit Blick auf die Ergebnisse jüngerer Erhebungen die Zivilgesellschaft in Deutschland. In seinem Vortrag geht er auf die Eigenschaften und die wandelnde Rolle der Zivilgesellschaft ein. Trotz wachsender Fluidität und Heterogenität verfüge sie über eine eindrucksvolle Kraft, die durch die Digitalisierung vermutlich noch zunehmen dürfte. Kocka weist zudem auf Verflechtungen der Zivilgesellschaft mit Markt und Staat hin.

weiterlesen