Obama und die Reform des Gesundheitssystems. Ein Erfolg trotz der politischen Polarisierung

Am 23. März 2010 unterzeichnete Barack Obama den Patient Protection and Affordable Care Act und beendete damit eine intensive, stark polarisierte und in Zügen paranoide Debatte über die Neugestaltung des US-Gesundheitssektors. Erwartungen und Befürchtungen standen sich dabei antagonistisch und in weiten Teilen unversöhnlich gegenüber, obwohl seit Längerem weithin ein Konsens über die Notwendigkeit einer Reform bestand. Während die Republikaner eine Fundamentalopposition einnahmen, zeigen Umfragen, dass die Debatte von der Bevölkerung vor allem genutzt wurde, um ihre Verdrossenheit über die Politik in Washington zu artikulieren.

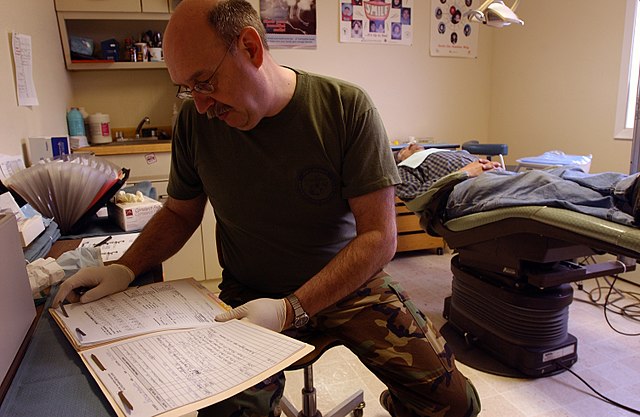

Ziel von „Obamacare“ ist, dass jeder Bürger und jede Bürgerin krankenversichert ist. Zuvor waren viele arme Menschen auf eine kostenlose Notfallhilfe angewiesen. Auf dem Foto behandelt der Zahnarzt Navy Captain Bruce Biermann in Alaska kostenlos einen Native American. Foto: Tech. Sgt. Keith Brown, U.S. Air Force (via Wikimedia Commons).

Ziel von „Obamacare“ ist, dass jeder Bürger und jede Bürgerin krankenversichert ist. Zuvor waren viele arme Menschen auf eine kostenlose Notfallhilfe angewiesen. Auf dem Foto behandelt der Zahnarzt Navy Captain Bruce Biermann in Alaska kostenlos einen Native American. Foto: Tech. Sgt. Keith Brown, U.S. Air Force (via Wikimedia Commons).

Am 23. März 2010 unterzeichnete Präsident Barack Obama den Patient Protection and Affordable Care Act und beendete damit eine intensive, stark polarisierte und in Zügen paranoide Debatte über die Neugestaltung des Gesundheitssektors in den USA. Erwartungen und Befürchtungen standen sich dabei antagonistisch und in weiten Teilen unversöhnlich gegenüber. Über die Notwendigkeit einer Reform des Gesundheitssektors bestand weitgehende Einigkeit, zum Teil auch über die Parteigrenzen hinweg. Zu deutlich war in den letzten Jahrzehnten das Marktversagen im hauptsächlich privat strukturierten Feld der Krankenversicherungen. Eine Kostenexplosion auf der einen Seite und immer größere Lücken in der Absicherung gegen Krankheit, die sich in hohen Zahlen von Nichtversicherten, aber auch im Phänomen der Unterversicherung zeigten, erhöhten den Reformdruck dermaßen, dass sich im traditionell stark reform-aversen Feld der Gesundheitsversorgung ein window of opportunity öffnete, das Obama zu nutzen versuchte, um die diagnostizierten Defizite zu beseitigen. Zuletzt musste Präsident Bill Clinton in den 1990er-Jahren erfahren, wie schwierig eine Reform in diesem Politikbereich ist (Hacker 1997). Und auch die sozialwissenschaftliche Forschung zeigte sich eher pessimistisch über die Erfolgschancen einer grundlegenden Gesundheitsreform. Buchtitel wie The Road to Nowhere, One Nation uninsured, Chronic Politics oder Dead on Arrival1 bezeugen dies deutlich.

Aber auch nach der Unterzeichnung des Reformgesetzes stritten Politik, Öffentlichkeit und Sozialwissenschaft über das Reformwerk der Obama-Administration und der Demokraten im Kongress. Den Gegnern geht die Reform zu weit, sie sehen hier das Ende des amerikanischen Exzeptionalismus und eine Bedrohung der liberalen Tradition der USA. Der Staat greife zu Unrecht in die Belange der Einzelstaaten ein und bevormunde die Bürger in unzulässiger Weise. Diese Kritik aufgreifend, haben schon einige konservative Bundesrichter die Reform als verfassungswidrig eingestuft: Allerdings hat der Supreme Court die Gesundheitsreform inzwischen in seinen wichtigsten Bestandteilen als verfassungskonform beurteilt. Im eher linken politischen Spektrum wird die Reform als nicht weitreichend genug, nicht progressiv genug eingestuft. Der erhoffte Strukturwandel sei nicht vollzogen worden und die Dominanz der privaten Versicherungsanbieter sei erhalten geblieben. Die erhoffte Stärkung des Öffentlichen zumindest in Form einer public option einer staatlichen Krankenversicherung als Konkurrent auf dem Markt privater Anbieter oder gar eine Reform in Richtung eines Single Payer Systems sei nicht zustande gekommen. In dieser Kritik wird insbesondere Obamas Reformansatz kritisiert, der als nicht weitreichend genug und als zu kompromissbereit kritisiert wird.

So stellen sich die Fragen, wie die vorliegende Gesundheitsreform charakterisiert werden kann und warum die Reform gerade diese Gestalt angenommen hat, welche von der einen Seite als Einstieg in ein sozialistisches System charakterisiert wird und für die anderen die Reform lediglich more of the same privater Dominanz im Gesundheitssektor ist? In einem Dreischritt soll sich den Antworten auf diese Fragen genähert werden: In einem ersten Schritt müssen die spezifischen Merkmale des Gesundheitssystems in den USA analysiert werden. Aus einer historischen Perspektive sollen die Strukturen und die zentralen Akteure dieses Politikfeldes untersucht werden und zugleich die Gründe für das Marktversagen im Gesundheitssektor thematisiert werden. Daran anschließend soll der Inhalt des Reformwerks in seinen zentralen Elementen präsentiert werden. Dabei soll gezeigt werden, dass es sich bei der Reform nicht um eine progressive Reform handelt, sondern um einen liberalen Reformansatz. In einem letzten Schritt soll dann die politics-Dimension in den Mittelpunkt gerückt werden, das heißt die politische Auseinandersetzung und die Debatte um die Reform während des Gesetzgebungsprozesses. Dabei wird ein besonderer Blick auf die öffentliche Meinung geworfen, welche in nicht unerheblicher Weise den Ausgang der Reform mitbestimmte. Hier kann gezeigt werden, dass sich aus der öffentlichen Meinung kein klares Mandat für oder gegen eine grundlegende Gesundheitsreform hat ablesen lassen können. Dies kann anhand der stark polarisierten Debatte, aber auch der Komplexität der Materie erklärt werden.

Marktversagen im US-Gesundheitssystem

Das Gesundheitssystem ist im Rahmen des US-amerikanischen Wohlfahrtsregimes das am stärksten privat strukturierte Politikfeld. Während der New Deal in den 1930er-Jahren den Sozialstaat in den USA in den Bereichen Alter, Arbeitslosigkeit und Familienbeihilfe massiv ausweitete, blieb der Gesundheitssektor von Marktinteressen und -akteuren dominiert. Ärzteverbände, die Pharmaindustrie und die mächtige Versicherungsbranche widersetzten sich mit einer erfolgreichen Lobbypolitik erfolgreich einer Ausweitung des öffentlichen Einflusses. Erst mit der Great Society unter Lyndon B. Johnson wurde die Rolle des Staates im Gesundheitssektor ausgeweitet: für Rentner wurde ein staatliches Krankenversicherungsprogramm (Medicare) und für Personen, die unter der Armutsgrenze leben, ein Gesundheitsbeihilfeprogramm (Medicaid) eingeführt. Der Rest der US-Bevölkerung musste sich weiterhin privat gegen das Risiko Krankheit absichern, in den meisten Fällen geschah dies über den Arbeitgeber. Eine Versicherungspflicht existierte nicht, was dazu führte, dass eine immer größere Anzahl von US-Bürgern über keine Absicherung im Krankheitsfall verfügte.

Nach Daten des Zensus-Büros waren zuletzt im Kontext der Wirtschafts- und Finanzkrise annähernd 50 Millionen US-Bürger ohne Krankenversicherungsschutz. Der Großteil dieser Nicht-Versicherten konnte sich die immer teurer werdenden Versicherungspolicen nicht mehr leisten beziehungsweise die Arbeitgeber boten ebenfalls aus Kostengründen für ihre Mitarbeiter keinen Versicherungsschutz mehr an. Ein weiteres Problem bestand darin, dass sich viele jüngere und gesunde Menschen keine Krankenversicherung zulegten, eben weil sie nicht krank waren und das schwächt einerseits den finanziellen Solidargedanken in einem Versicherungssystem und erhöht andererseits den Kostendruck für die Versicherungsnehmer. Auch die technologische Entwicklung trieb die Preise im Gesundheitssystem weiter nach oben, noch angeheizt durch Ineffizienz und das private Gewinnstreben der Pharmaindustrie und der Versicherungsgesellschaften. Ein weiteres Problem bestand darin, das viele Bürger unterversichert waren, weil die privaten Versicherungsgesellschaften sich ihre „Kundschaft“ und das „Versicherungsangebot“ ohne staatliche Vorgaben selbst zusammenstellen konnten. Dies führte dazu, dass Menschen mit einer Vorerkrankung auf dem privaten Markt keine Versicherung bekommen haben, Versicherung die medizinischen Leistungen nur bis zu einem gewissen Betrag übernommen haben, viele Behandlungsmethoden überhaupt nicht bezahlten und Menschen, die ernsthaft und chronisch krank wurden, einfach vom Versicherungsschutz ausschließen konnten. Durch dieses System wurde Krankheit in den USA zum größten Armutsrisiko und der Großteil von Haushaltsinsolvenzen ist auf medizinische Behandlungskosten zurückzuführen.

Im internationalen Vergleich geben die USA gemessen am Bruttoinlandsprodukt, aber auch pro Kopf mehr für Gesundheit aus als alle anderen OECD-Staaten. In den vergangenen Jahren lagen die Steigerungen bei den Gesundheitsausgaben deutlich über den Lohnsteigerungen und der wirtschaftlichen Entwicklung. Das heißt auch, dass die Bürger einen immer größeren Anteil ihres Einkommens in die Gesundheitsversorgung investieren mussten. Die im internationalen Vergleich extrem hohen Kosten in der Gesundheitsversorgung spiegeln sich dann auch nicht unbedingt in der Qualität des Systems wider. Zwar kann man in den USA die wohl beste Gesundheitsversorgung erhalten, wenn man sie sich leisten kann, aber die ungleiche Verteilung des Zugangs zum Gesundheitssektor führt dazu, dass die USA bei zentralen Indikatoren wie Lebensdauer, Abdeckungsgrad und Kindersterblichkeit im internationalen Vergleich im letzten Drittel der OECD-Staaten wiederzufinden sind. Dieses Marktversagen hat Obama in seinem Wahlkampf aufgegriffen und eine umfassende Reform des Systems in Aussicht gestellt. In einer Ansprache vor beiden Kammern des Kongresses sagte er im September 2009: „I am not the first president to take up this cause – but I am deter¬mined to be the last“.

Die Obama-Administration hatte keinen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt und lediglich die Zielparameter formuliert, die mit der Reform erreicht werden sollten. Dazu gehörte an erster Stelle die Reduzierung der Zahl der Nichtversicherten und zum zweiten die Reduzierung der Kosten im Gesundheitssektor. Die Ausarbeitung des Gesetzes wollte er dem Kongress überlassen. Von progressiver Seite wurde dieser Ansatz im Nachhinein als zu defensiv charakterisiert, auch wenn in der frühen Phase der Debatte Obama von verschiedenen Seiten für dies gelobt worden ist, weil er aus den Fehlern der Clinton-Strategie gelernt habe und den Kongress nicht mit einem fertigen Gesetzentwurf überfordern wollte. Allerdings hat Obama bereits im Wahlkampf gesagt, dass er in der public option, also einer staatlichen Krankenversicherung in Konkurrenz zu den privaten Anbietern, ein geeignetes Instrumentarium sehe, um die beiden zentralen Zielvorgaben zu erreichen. Im Verlauf der Reformdebatte ist aber bereits frühzeitig deutlich geworden, welche Elemente in einer solchen Reform durchsetzbar waren und welche nicht. Das Ergebnis kann dann eindeutig als ein ökonomisch-liberaler Reformansatz charakterisiert werden, weil die Marktmechanismen und Grundstrukturen des Gesundheitssektors intakt blieben und der Staat lediglich regulierend und über Subventionen in den Markt eingreift. Zudem werden die Bürger mit der Versicherungspflicht (individual mandate) quasi staatlich gezwungen, eine private Krankenversicherung abzuschließen. Die public option, mit welcher der Staat ein progressives Reforminstrument im Gesundheitssektor gehabt hätte, ist am Widerstand insbesondere der Versicherungsgesellschaften und der Fundamentalopposition der Republikaner gescheitert. Insgesamt waren die Reformhürden trotz des thematisierten Marktversagens zu groß, um eine grundlegende Strukturreform durchzusetzen. Zwar zeigten sich mächtige Interessengruppen wie die American Medical Association (AMA), die Interessenvertretung der Ärzte in den USA und auch die Pharmaindustrie nicht mehr so reformfeindlich wie in der Vergangenheit, aber insbesondere die Versicherungsgesellschaften haben gegenüber der Obama-Administration schon frühzeitig deutlich gemacht, dass sie strikt gegen die Einführung einer public option seien und das auch die striktere Regulierung des Versicherungsmarktes nur akzeptiert werde, wenn im Gegenzug eine Versicherungspflicht eingeführt werden würde.

Trotz dieser Relativierungen kann die Gesundheitsreform als die weitreichendste Sozialreform in den USA seit den 1960er-Jahren charakterisiert werden. Nach unabhängigen Berechnungen werden bis zu 30 Millionen US-Bürger durch die Reform einen bezahlbaren Versicherungsschutz im Krankheitsfall erwerben und zugleich trägt die Reform nach Berechnungen des Congressional Budget Offices in den kommenden zehn Jahren zu einer Reduzierung des immensen Haushaltsdefizits in den USA bei. Rund 94 Prozent der Bürger besitzen dann in den USA eine Krankenversicherung, mehr als beispielsweise in Deutschland. Die zentrale Säule des Reformwerkes ist ein verbesserter Verbraucherschutz im Gesundheitsmarkt. Der existierende Versicherungsmarkt, der primär über den Arbeitsplatz organisiert ist, bleibt intakt, wird aber stärker reguliert. So dürfen Versicherungsgesellschaften beispielsweise Bürger aufgrund von Vorerkrankungen (preexisting conditions) nicht mehr vom Versicherungsschutz ausschließen. Auch die Möglichkeit der Veränderung der Versicherungskonditionen im Falle einer eintretenden Krankheit wird erheblich eingeschränkt. Zudem wird die Selbstbeteiligung der Versicherten gedeckelt, um so auch dem Problem der Unterversicherung Herr zu werden. Darüber hinaus wurden inzwischen in allen Einzelstaaten neue Krankenversicherungsmärkte (exchanges) eingerichtet, auf denen die privaten Versicherungsanbieter zu einzelstaatlich festgesetzten Konditionen Krankenversicherungen anbieten können. Auf diesen neuen Märkten sollen sich die Bürger eine Krankenversicherung kaufen, die dies über den traditionellen Markt nicht tun konnten – entweder aus finanziellen Gründen oder weil ihr Arbeitgeber keinen Versicherungsschutz angeboten hat. Ausgeweitet wird mit der Reform auch Medicaid, das staatliche Gesundheitsprogramm für Bedürftige. Konnten sich bislang nur Bürger dafür qualifizieren, die unter der Armutsgrenze lebten, so ist diese Schwelle mit der Reform auf 133 Prozent der Armutsgrenze angehoben worden. Dadurch qualifizieren sich deutlich mehr Personen für dieses staatliche Programm. Finanziert wird die Reform durch Kosteneinsparungen im System und über zahlreiche neue Gebühren und Steuern, die insbesondere die Pharmaindustrie und Besserverdienende zahlen müssen.

Repeal or Extend Health Care? – Eine geteilte Öffentlichkeit

Mit der Reform werden nach verschiedenen Prognosen zwar die beiden Ziele, die Obama bereits im Wahlkampf formulierte, erfüllt, allerdings mit Instrumentarien, die im Interesse der wichtigen privaten Akteure im Gesundheitssektor sind. Es stellen sich die Fragen, ob eine umfassendere, progressivere Reform möglich gewesen wäre, welche Folgen die Reform auf die Politik in Washington haben wird und wie sich die Gesundheitsdebatte weiter entwickeln wird. Die Antworten hängen stark von politischen Kontextfaktoren und der Rezeption der Gesundheitsreform in der Öffentlichkeit ab. Was lässt sich zu den einzelnen Fragen sagen?

Obama wird insbesondere von progressiver Seite kritisiert, dass er in den Verhandlungen zu defensiv und konzessionsbereit aufgetreten sei und so die Chancen für eine mögliche weitreichendere progressive Reform vertan hätte. Unter Berücksichtigung der politischen Kontextfaktoren der Reformdebatte muss diese Position jedoch angezweifelt werden. Zwar konnte Obama in seinen ersten beiden Amtsjahren unter den Bedingungen von unified government regieren, sich also auf eine stabile Mehrheit der Demokraten in beiden Kammern des Kongresses stützen, aber die hohe parteipolitische Polarisierung in Verbindung mit spezifischen institutionellen Entscheidungshürden insbesondere im Senat (Stichwort filibuster) gaben den Republikanern ausreichend Möglichkeiten, mit ihrer Fundamentalopposition effektiv den Reformprozess zu stören. Lange Zeit hatten die Demokraten zwar die wichtige Senatsmehrheit von 60 Stimmen, nach der verlorenen Nachwahl im Wahlkreis des verstorbenen Senators Ted Kennedy verfügten allerdings die Republikaner über die notwendige Anzahl an Senatoren, um jede Gesetzesinitiative der Demokraten mit einem filibuster zu blockieren. Zudem gelang es den Republikanern und insbesondere der neu formierten Tea Party-Bewegung effektiv, die öffentliche Meinung gegen die Reform zu mobilisieren.

Insgesamt zeigte sich die öffentlich

Meinung verunsichert und gespalten, was es Obama schwer machte, die Öffentlichkeit als Ressource in der Auseinandersetzung mit dem Kongress und den Republikanern zu nutzen. Zustimmung und Ablehnung zum Reformwerk pendelten sich immer bei ungefähr 50 Prozent ein und darüber hinaus ließ sich eine deutliche parteipolitische Polarisierung in den Umfragen aufzeigen: eine klare Mehrheit der Anhänger der Republikaner lehnte die Reform grundsätzlich ab, während eine deutliche Mehrheit der Anhänger der Demokraten sich für eine Reform aussprachen. Den Kritikern der Reform ist es immer wieder gelungen, die Öffentlichkeit gegen den Gesamtcharakter der Reform zu mobilisieren, auch wenn einzelne Reformaspekt wie die public option und insbesondere die stärkere Regulierung der Versicherungsunternehmen äußerst populär waren. Die Komplexität der Reform, die Einbindung in den Kontext big government und eine in Teilen reformängstliche US-amerikanische Gesellschaft mögen hier als Erklärungsfaktoren herangezogen werden, warum die Debatte in Zügen paranoid erschien.2 Verbunden mit den spezifischen Konstellationen und Interessen wichtiger Akteure in der Gesundheitspolitik (Pharmaindustrie, Versicherungsgesellschaften, Unternehmerverbände) und dem Kontext der Finanz- und Wirtschaftskrise erscheint eine weitreichendere Reform in der spezifischen Zeitperiode kaum vorstellbar. Obama erkannte frühzeitig, dass eine Reform nur in Kooperation mit den zentralen Interessengruppen möglich war, auch weil ihm andere politische Entscheidungsressourcen wie ein starkes öffentliches Mandat und eine eindeutig parteipolitische Unterstützung im Kongress in der Frage der Gesundheitsreform fehlten.

Die Obama-Administration und auch die Republikaner waren sich bewusst, dass ein Scheitern der Reform einschneidende Konsequenzen für den politischen Handlungsspielraum des Präsidenten, seine Wiederwahlchancen und auch die Wahlaussichten der Demokraten bei den Zwischenwahlen gehabt hätte. Der erhoffte politische Vorteil blieb dann allerdings gänzlich aus. Die Demokraten mussten bei den Zwischenwahlen 2010 eine deutliche Niederlage einstecken und die Zustimmungsraten für Obamas Amtsführung blieben weitgehend unberührt von der Gesundheitsreform. Umfragedaten zeigen, dass diese bei den Zwischenwahlen kaum Einfluss auf die Wahlentscheidung der Bürger hatte. In Wahlumfragen gaben nur noch 17 Prozent der US-Bürger an, dass die Gesundheitsreform entscheidend für ihre Wahlentscheidung gewesen sei. Es dominierten demgegenüber die Themen Wirtschaft und Arbeitsplätze und selbst die Darstellung der Parteien und der Kandidaten spielte bei der Wahlentscheidung eine wichtigere Rolle als die Frage der Gesundheitsreform. In der Zeitspanne zwischen der Unterzeichnung des Reformgesetzes und den Zwischenwahlen hat sich auch das Bild der Gesundheitsreform in der Öffentlichkeit nur leicht positiv verschoben: Zwischen 40 und 50 Prozent äußerten sich positiv zur Reform, auf der anderen Seiten sprachen sich noch immer zwischen 35 und 43 Prozent grundsätzlich gegen diese aus. Auch ein Jahr nach Unterzeichnung der Reform besteht diese Spaltung noch immer. 59 Prozent der Befragten äußern sich in einer CNN-Umfrage im März 2011 kritisch, 13 Prozent geht die Reform nicht weit genug, 46 Prozent wollen eine Rücknahme zentraler Teile oder der gesamten Reform. Aus diesen Daten wird aber nur begrenzt deutlich, mit welchen Motiven sich die Befragten für oder gegen die Reform aussprechen und dies ist zentral, um zu erörtern, wie es in der Gesundheitspolitik der USA weitergehen kann und ob sich die Republikaner mit ihrer Position der kompletten Rücknahme der Reform durchsetzen können. Aus den Daten der Kaiser Family Foundation lässt sich hier ein sehr differenziertes Bild der Einstellung der Bevölkerung gegenüber der Reform nachzeichnen.3 In weiten Teilen spiegelt sich in der Kritik an der Gesundheitspolitik lediglich die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit dem Politikstil in Washington wider. Rund ein Drittel der Reformkritiker äußerten sich in dieser Hinsicht und lediglich 45 Prozent nannten inhaltliche Kritikpunkte als Grund für die Ablehnung. So verwundert es dann auch nicht, dass sich lediglich 24 Prozent der Befragten für die Forderung der Republikaner nach einer vollständigen Rücknahme der Reform aussprachen. Eine ebenso große Anzahl fordert demgegenüber lediglich die Rücknahme einzelner Elemente der Reform, wie beispielsweise die Versicherungspflicht, die weiterhin äußerst unpopulär ist. 19 Prozent sind zufrieden mit der Reform und 21 Prozent fordern gar eine Ausweitung der Reform. Hier wird insbesondere die Einführung einer public option gewünscht.

Gerade die Daten zu den Motiven der Ablehnung der Reform machen deutlich, dass es den Kritikern weniger um inhaltliche als vielmehr verfahrenspolitische Aspekte und die Art und Weise der Vermittlung der Reformpolitik geht. Werden die Bürger nach ihren subjektiven Gefühlen zur Gesundheitsreform gefragt, so beschreiben sich über die Hälfte der Befragten als „verwirrt“ und rund 30 Prozent als „wütend“. Die Wut gründet sich aber nicht mal bei einem Viertel der Befragten auf die spezifische Ausgestaltung der Reform, eine deutliche Mehrheit von 76 Prozent begründet die Wut dagegen mit einer generellen Unzufriedenheit mit dem politischen Establishment in Washington. Dies bestätigt sich auch, wenn die Bürger nach ihrer Zustimmung zu einzelnen Elementen der Reform gefragt und hier deutliche Zustimmung artikuliert wird. Deutliche Zustimmung von über 70 Prozent bekommen die Steuerkredite, die der Staat Individuen und Unternehmen zur Finanzierung von Versicherungsprogrammen zur Verfügung stellt, ebenso wie die Regulierung des Versicherungsmarktes und die Verbesserung des Konsumentenschutzes im Versicherungsmarkt. Auch zentrale Reformen bei Medicare, der staatlichen Krankenversicherung für ältere Bürger, werden von deutlichen Mehrheiten der Befragten unterstützt. Lediglich die Versicherungspflicht wird von einer klaren Mehrheit der Befragten abgelehnt. In einer Umfrage der New York Times und CBS News vom Juni 2009 sprachen sich sogar 72 Prozent der Befragten für die Einführung einer öffentlichen Krankenversicherung aus und lediglich 20 Prozent dagegen. Selbst jeder zweite Anhänger der Republikaner votierte dabei für die public option in der genannten Umfrage. Klare Mehrheiten in der Bevölkerung sind auch bereit, höhere Steuern zu zahlen, damit mehr US-Bürger in den Genuss einer Krankenversicherung kommen können. Das Vertrauen der Bürger in den Staat scheint also bei Weitem nicht so schwach ausgebildet zu sein, wie dies oftmals suggeriert wird. In der Umfrage der New York Times wird deutlich, dass die Befragten dem Staat weit mehr Vertrauen in der Gesundheitspolitik zusprechen als den privaten Versicherungsgesellschaften, sowohl was die Bereitstellung medizinischer Dienstleitungen als auch deren Finanzierung anbetrifft.

Aus den Daten wird deutlich, dass die artikulierte Unzufriedenheit mit der Gesundheitsreform nur bedingt mit dem Inhalt des Reformgesetztes erklärt werden kann. Folglich verwundert auch nicht, dass die Rücknahme der Reform nicht zu den gegenwärtigen politischen Prioritäten innerhalb der US-Bevölkerung gehört. In einer Gallup-Umfrage vom Oktober 2010 nennen die Befragten ökonomische und finanzpolitische Themen als Topprioritäten, lediglich 23 Prozent nennen die Gesundheitsreform. Mit der Atomkatastrophe in Japan und der militärischen Intervention in Libyen dürfte sich die Prioritätenliste grundlegend verändern und die Relevanz der Gesundheitspolitik und insbesondere die Frage nach einer Rücknahme der Reform noch weiter deutlich an Relevanz verloren haben. Das heißt allerdings nicht, dass die Gesundheitspolitik auch in den weiteren politischen Debatten und Wahlen keine Rolle mehr spielen wird. Die Komplexität der Materie und auch die schrittweise Implementierung der Reform bis zum Jahr 2018 bietet ausreichend Möglichkeiten, das Thema erneut auf die politische Tageordnung zu bringen. Und die ambivalente öffentliche Haltung bietet dabei Reformgegnern und -befürwortern gleichermaßen Chancen der politischen Mobilisierung.

Fazit und Ausblick

Insgesamt kann die Gesundheitsreform der Obama-Administration als erfolgreich charakterisiert werden. Unter den genannten Umständen – Parteipolarisierung und Wirtschaftskrise – hat Obama die möglichen Reformhürden, hier insbesondere die Interessen der zentralen Akteure im Gesundheitssektor, antizipierend schon frühzeitig in den Reformprozess mit einbezogen und konnte so trotz politischer Totalblockade und einer in weiten Teilen gespaltenen Öffentlichkeit die größte Sozialreform seit der Great Society unter Präsident Lyndon B. Johnson in den 1960er-Jahren durchbringen. Die spezifischen Kontextkonstellationen haben dabei die Reichweite der Reform deutlich begrenzt und die eingangs auch von Obama favorisierte Stärkung des Staates in Form einer public option ist auf der Strecke geblieben. Die etablierten marktbasierten Strukturprinzipien des Gesundheitssystems in den USA bleiben intakt, der Staat greift aber regulierend und durch Steuersubventionen verstärkt in das Politikfeld ein. Die Bereitschaft innerhalb der US-Bevölkerung, im Gesundheitssektor dem Staat eine wichtigere Funktion zukommen zu lassen, steigt allerdings, das zeigen unterschiedliche Umfrageergebnisse. So können mit der Reform nach unterschiedlichen Berechnungen nicht nur mehr als 30 Millionen zusätzliche Bürger eine Krankenversicherung abschließen, zum Teil erheblich subventioniert durch den Staat. Sollte die Reform die intendierten positiven Folgen haben, dürfte auch die Bereitschaft der Bevölkerung für weiterreichende Reformen steigen. Die policy legacy bis zur Obama-Reform ließ eine umfassendere Reform zum momentanen Zeitpunkt noch nicht zu. Mit dieser Reform hat sich aber der Kontext für zukünftige Reformen deutlich verändert und damit auch die Chancen zu einer weiteren Entwicklung in Richtung eines stärker öffentlich strukturierten Gesundheitssystems. Voraussetzung dabei ist, dass die Implementierung der verschiedenen Reformschritte bis 2018 reibungslos funktioniert und die Bundesregierung weiterhin um die Zustimmung zur Reform innerhalb der Bevölkerung wirbt. Anhand der Probleme bei der Implementierung der einzelstaatlichen exchanges 2013 ist dies deutlich zu Tage getreten. Problem bei der Bereitstellung einer Homepage zur Einschreibung von Versicherungspolicen wurden von der Opposition genutzt, um die Gesundheitsreform erneut in Gänze infrage zu stellen.

Die größte Gefahr bei der Reformimplementation ist inzwischen allerdings aus dem Wege geräumt. Das Oberste Verfassungsgericht hat die allgemeine Versicherungspflicht als verfassungskonform bezeichnet. Eine andere Entscheidung hätte den Reformkompromiss zwischen Wirtschaft und Politik – verstärkte Regulierung des Versicherungsmarktes versus Versicherungspflicht – aufgebrochen und das gesamte Reformpaket in Gefahr gebracht. Bereits 28 Bundesstaaten hatten gegen die Versicherungspflicht geklagt und in mehreren Urteilen hatten insbesondere konservative Bundesrichter den Klagen bereits zugestimmt. Mit der Entscheidung des Supreme Court ist dieser Konflikt aber von der politischen und rechtlichen Agenda. Die zentralen Hürden im Implementationsprozess wurden dann auch im Jahr 2013 und zu Beginn von 2014 genommen: zentrale Elemente der Reform – wie die neu zu schaffenden Versicherungsmärkte und die Versicherungspflicht sind erfolgreich umgesetzt worden. Der weitere Ausgang der Debatten um das Gesundheitssystem hängt zum einen davon ab, wer ab 2016 im Weißen Haus sitzt und wie die Gesundheitsreform bis dahin wirkt. Aus momentaner Perspektive stehen die Chancen für eine umfassende Rücknahme der Reform eher schlecht. Ohne weitere große handwerkliche Fehler bei der Umsetzung und unter einer sich bessernden Wirtschaftssituation dürfte die Popularität der Reform kontinuierlich zunehmen und damit auch die Chancen für eine weiterreichende Re¬form, welche eher den Vorstellungen einer progressiven Politik im Gesundheitssektor gerecht werden könnte.

1Hacker (1997), Quadagno (2005), Funigiello (2005), Gordon (2003).

2Hofstadter (1964).

3Kaiser Family Foundation (2010).

Erstveröffentlichung in: Michael Dreyer / Markus Lang (Hrsg.): Always on the Defensive? Progressive Bewegung und Progressive Politik in den USA in der Ära Obama, Trier, Wissenschaftlicher Verlag 2015

Bibliografie

Funigiello, Phillip (2006): Chronic Politics, Health Care Security from FDR to George W. Bush, Lawrence.

Gordon, Colin (2003): Dead on Arrival, The Politics of Health Care in Twentieth Century America, Princeton.

Hacker, Jacob (1997): The Road to Nowhere, The Genesis of President Clinton’s Plan for Health Security, Princeton.

Hofstadter, Richard (1964): „The Paranoid Style in American Politics“, in: Harpers Magazine, November, S. 77-86.

Kaiser Family Foundation (2010): Kaiser Health Tracking Poll. (January 7-12, 2010)

Quadagno, Jill (2000): One Nation Uninsured, Why the U.S. Has No National Health Insurance, New York.

Quelle

Congress of the United States of America

The Patient Protection and Affordable Care Act

23. März 2010

Medienschau

Elaine Kamarck

The Obamacare repeal and the illusion of public opinion

Brookings Institution, 25. Juli 2017

Zeit Online

Abstimmung über US-Gesundheitsreform gescheitert

Zeit Online, 26. September 2017

Olga Khazan

How Trump's Executive Order Might Raise Costs for the Sick. The measure might make insurance cheaper for the healthy and pricier for those with serious health conditions, experts say

The Atlantic, 12. Oktober 2017

Jessica Glanzer

Dismantling Obamacare: what has Trump done and who will it affect?

The Guardian, 13. Oktober 2017

Mark Hall

States have already tried Trump’s health care order. It went badly

Brookings Institution, 13. Oktober 2017

Vann R. Newkirk II

The American Health-Care System Increases Income Inequality. Even with the Affordable Care Act, the premium and payment structure of insurance increases the relative income gap between rich and poor

The Altantic, 19. Januar 2018

Aus der Annotierten Bibliografie

Rezension

Eine transformative Präsidentschaft. Die USA in der Ära Barack Obama

Erste systematische Antworten wollte man finden – auf die Frage, ob es Barack Obama wie angekündigt gelungen ist, die USA nach innen und außen zu transformieren. Allerdings stammt die Endfassung der Beiträge aus der ersten Hälfte des Jahres 2016. Durch die Konzentration auf Absichten wie Erfolge oder Fehlschläge der linksliberalen Reformpolitik Obamas wirkt der Band ein Jahr nach Amtsantritt des Rechtspopulisten Trump zunächst etwas wie aus der Zeit gefallen. Dennoch lohnen diese ersten Erkenntnisse die Lektüre, spiegeln sie doch wichtige Fragestellungen einer modernen, auf die Zukunft ausgerichteten Politik.

weiterlesen

zum Thema

zum Thema

Quelle

Congress of the United States of America Erste systematische Antworten wollte man finden – auf die Frage, ob es Barack Obama wie angekündigt gelungen ist, die USA nach innen und außen zu transformieren. Allerdings stammt die Endfassung der Beiträge aus der ersten Hälfte des Jahres 2016. Durch die Konzentration auf Absichten wie Erfolge oder Fehlschläge der linksliberalen Reformpolitik Obamas wirkt der Band ein Jahr nach Amtsantritt des Rechtspopulisten Trump zunächst etwas wie aus der Zeit gefallen. Dennoch lohnen diese ersten Erkenntnisse die Lektüre, spiegeln sie doch wichtige Fragestellungen einer modernen, auf die Zukunft ausgerichteten Politik.

Aus der Annotierten Bibliografie

Rezension

Eine transformative Präsidentschaft. Die USA in der Ära Barack Obama

weiterlesen